25. 03. 08

友の会イベントレポート朗読と年中行事の愉しみ~桜の季節に寄せて~

今回の友の会会員向けイベントは、小金井ゆかりの俳優で朗読家の長谷川葉月さんと、季節の室礼(しつらい)を研究されている枝川寿子さんを迎え、桜にまつわる作品の朗読と講話をお届けしました。

まずは梶井基次郎 作『桜の樹の下には』の朗読から。

暗い舞台にスポットライトがあたると「桜の樹の下には屍体が埋まっている!」という強烈なセリフで幕が開きました。

病床に臥せっていて「生」と「死」について逡巡していた梶井が表した「桜」。その妬ましいほどの神々しい美しさや、それと表裏一体であるおどろおどろしさが、長谷川さんの抑揚をおさえた朗読や時折落とす視線などによって表現されました。

続く、枝川さんによる講話では、そんな「桜」の語源や、なぜ日本人は花見をするのか、などについて、興味深い話を聞くことができました。

サクラは「サ」の音=農耕・稲の意、と、「クラ」の音=神聖な高い所の意、が合わさった言葉で、「春の農作の開始時期に咲く、農耕民族である日本人にとって重要な花。満開の桜を秋の豊作に見立て先に喜びお祝いをしたり、田の神に豊作を祈ったり、という意味で花見をします」とのこと。今年の桜を見るときには、より深く味わえそうな気がするレクチャーでした。

後半は、冒頭の作品とはうって変わって明るい作品、角田光代 作『名前』の朗読をお届けしました。

「春に生まれたから」という簡単な理由で平凡な「春子」という名前を付けられたと思っていた彼女が、陣痛が来て乗り込んだタクシーの中から満開の桜を見て「春だ、と今さら気づいたかのように思った。~視界のすみずみまで春だった。~そうか、母が私を産むために急いだ道も、こんなふうにまるごと春だったんだろう」と名前に込められた愛情に気づき、そして、これから名前をつけるお腹の中の子のことを想うというストーリー。

子ども時代のコミカルなシーンから、最後の畳みかけるような鮮やかな春の描写と感情の高揚までをありありと演じ、客席はあたたかい感動に包まれました。

最後は二人の対談で、名前につく「子」の由来や、お花見以外の年中行事や節供(節句)、それに伴う室礼についてなど、話が弾みました。

寒波が到来していた中でしたが、桜をテーマにした朗読と講話を通して、よりいっそう春が待ち遠しくなったひとときとなりました。

ご来場いただいたみなさま、レポートをご覧いただいたみなさま、ありがとうございました。

24. 12. 20

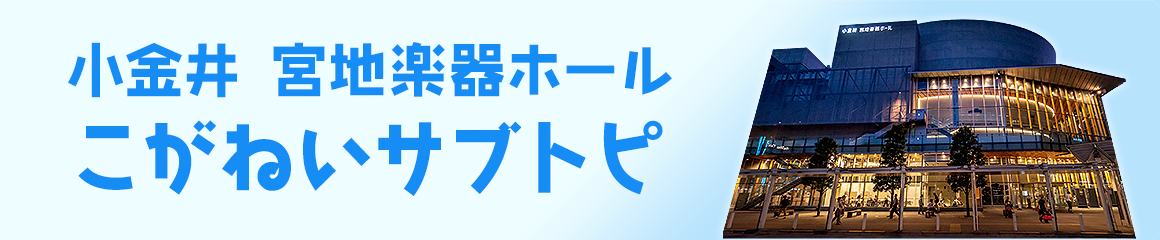

友の会イベントレポート調律師に聞く!ピアノの秘密

今回の友の会会員向けイベントは、宮地楽器の調律師さんをお招きし、ピアノの歴史や構造、調律の秘密についてのレクチャーをお届け。

ステージ上には、中身が丸見えになったグランドピアノとアップライトピアノ、そして、アクションモデルや各種工具が並びました。

まずは調律師の上島さんがピアノの歴史について、資料を投影しながらレクチャー。

1700年頃にイタリアのクリストフォリがピアノの原型となる楽器を発明後、ドイツのジルバーマンが改良を重ね、その楽器でバッハが即興演奏を披露したと伝えられています。ハイドン、モーツァルトの時代を経てベートーヴェン、シューベルト、シューマン、ブラームス...と多くの作曲家がより幅広い表現を求めるに伴い、また、宮廷のサロンから一般のコンサートホールへ音楽を楽しむ場も大きくなるにつれより豊かな響きが求められるようになり、さらには産業革命による工業面での技術の向上が後押しとなって、現代のピアノの形へと変化していったそうです。

続いて、調律師の市川さんがピアノの構造について、ハンマーのアクションモデルを用いたり、グランドピアノの中や裏側などを映し出しながらの実演を交えて説明。

よりコンパクトに家庭でも楽しめるように考案されたアップライトピアノは、ピアノ誕生の約100年後にアメリカで生まれ、大流行したそう。グランドピアノとアップライトの構造、音の止め方、ペダル、弾き心地や響きの違いなどについて詳しく紹介しました。

興味深いお話に、時折感嘆の声があがっていた客席ですが、休憩時間にも多くのお客様がピアノの構造をより近くで見ようとステージに集まり、5名の調律師の方々と会話する様子も見られました。

休憩後は、ひとくちに「ピアノ調律」といっても具体的にどのような作業をしているか、というお話。大きく3つの作業に分けられるそうですが、弾き心地を整える「整調」、ピッチや響きを整える「調律」、ハンマーのバランスを整える「整音」と、ここでも実際の工具やデモンストレーションを披露しながらの説明で、そのひとつひとつの作業の緻密さに驚きの連続でした。

最後は、立候補してくださったお客様による調律の「ユニゾン」という作業体験と、質疑応答のコーナー。「調律を依頼するときに準備しておくとよいことは?」「ピアノにとって快適な環境とはどんなもの?」「調律師になったきっかけは?」など、ピアノ愛にあふれた熱心な質問の数々に大いに盛り上がり、ピアノの魅力の秘密を、コンサートとはまた異なる視点から掘り下げるイベントとなりました。

寒い中ご来場いただいたみなさま、レポートをご覧いただいたみなさま、ありがとうございました。

次回の友の会イベントは朗読と室礼(しつらい)がテーマです。次回もぜひお楽しみに。

24. 07. 16

友の会イベントレポート知って楽しむ!華麗なる金管五重奏の世界

今回の友の会会員向けイベントは、楽器の魅力を演奏者自らがお伝えする「知って楽しむ」シリーズとして、「華麗なる金管五重奏の世界」をお届けしました。出演は、小金井市ゆかりのトランペット奏者、林千紗さんを中心とした金管五重奏団「こきんブラス」です。

まずはデュカス「舞踊詩《ラ・ペリ》の前奏用ファンファーレ」。

色彩豊かで独特なカデンツが会場いっぱいに鳴り響き、華々しくコンサートがスタートしました。

続いて、楽器紹介。トランペットの阿部一樹さんの進行で、それぞれの楽器の成り立ちや、歴史などのレクチャーを交えながら、トランペット、ホルン、トロンボーン、テューバの音色をじっくり聴き比べました。アンケートにも、ピアノなどと違って「意外に1つずつの楽器の音色を聴く機会がないから面白かった」というお声も。

楽器の構造についてのレクチャーでは、ぐるぐる巻いた形状になっている管と同じ長さのホースを使い、マウスピースをつけた模型に息を吹き込むと実際に音が鳴ります。

テューバの管の長さは約5mもあるそうで、そのホースを吹き鳴らすと「おお!」と感嘆の声が上がりました。

演奏に戻り、チャイコフスキー「バレエ音楽《眠りの森の美女》よりワルツ」を。ロマンティックなクラシックの名曲を楽しんだあとは、一転し、「スウィング」「ファンク」「ジャズワルツ」の3つの形式が連なった、ネーゲル「ジャイヴ・フォー・ファイブ」をお届け。

各楽器にソロがあり、個人技も必要とされるエネルギッシュでかっこいい曲で、金管五重奏の多彩さを実感しました。

続く質疑応答コーナーでは、お客様も一緒に和気藹々と盛り上がりました。

そして、締めくくりの1曲は、金管五重奏というジャンルの黎明期に書かれた作品の一つである、エワルド「金管五重奏曲 第1番」。

緊迫したメロディーや、美しいコラール、荘厳なフィナーレなど、オーケストラを聴いているかのような迫力と充実感がありました。

金管楽器の魅力を、レクチャーや質疑応答を通して〝知って"、19世紀後半~20世紀初頭に書かれた各曲の演奏を聴いて〝楽しむ"、充実のひとときとなりました。

暑い中ご来場いただいたみなさま、レポートをご覧いただいたみなさま、ありがとうございました。

今後の友の会イベントもお楽しみに!

【出演】こきんブラス(写真左から)

・阿部一樹(トランペット)

・北山順子(ホルン)

・喜名 雅(テューバ)

・戸髙茂樹(トロンボーン)

・林 千紗(トランペット)

24. 01. 20

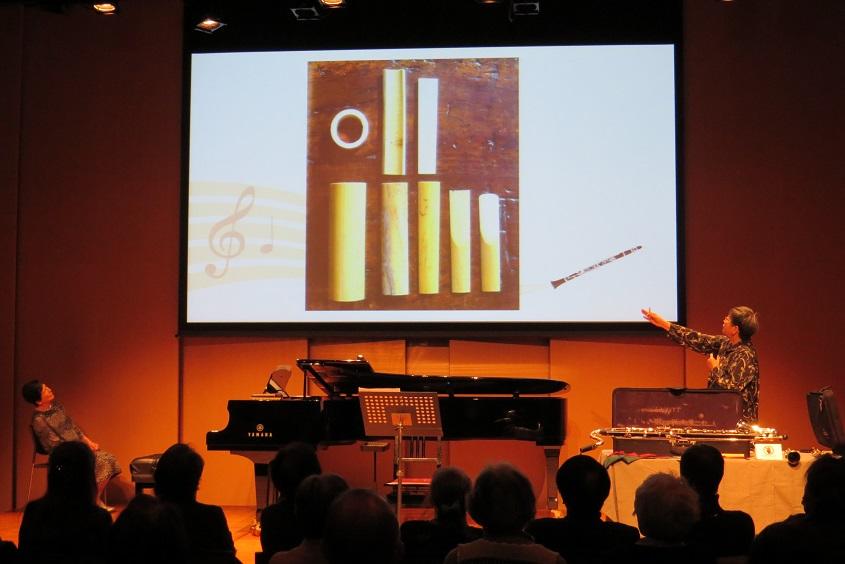

友の会イベントレポートクラリネットとその仲間たち

今回の友の会会員限定イベントは、楽器の魅力を演奏者自らがお伝えするシリーズとして、「クラリネットとその仲間たち」をお届けしました。出演は、小金井市在住で元読売日本交響楽団首席クラリネット奏者の藤井洋子さんと、同じく小金井市在住のピアニスト出羽真理さんです。

まずはクレリス「プロムナード」の演奏で開幕。

プロムナード(=散歩)というタイトルの通り、クラリネットの伸びやかな音が、晴れやかなワクワク感を演出します。

続いて、今回使用する6本のクラリネットをご紹介。短い(音が高い)順に、E♭管、C管、B♭管、A管、バセットホルン、バスクラリネットがずらりと並びました。

クラリネットの歴史や形状の変遷のレクチャーの後は、クラリネットができるまでの製造工程の映像を鑑賞。多くの職人さんの人の手によって、1本1本精密に作られていることがわかりました。

クラリネットの命ともいえる、吹き口につけるリードの製造過程も画像を使って説明。

そして前半の締めくくりは、クラリネット奏者でもあったベールマン作曲の「アダージョ」を。クラリネット愛に満ちたお話のあとに聴くアダージョは、より一層の気品と愛らしさに溢れているように感じられました。

休憩を挟んで後半は、バスクラリネットでのブラームス「眠りの精」、バセットホルンでのシューマン「アダージョとアレグロ」より冒頭部分など、次々と楽器を持ち替え、トークを挟みながらの演奏をお届けしました。ドヴィエンヌ「クラリネット・ソナタ 第1番」では、同じ部分を、C管とB♭管で聴き比べるという体験も。

質疑応答を挟んで最後の曲は、モーツァルト「クラリネット協奏曲 第2楽章」をA管で。

あたたかく豊潤なクラリネットの音色が会場を包み込み、大きな拍手で終演となりました。

ピアニストの出羽さんも、「長いこと色々な方の伴奏をしているけれど、ひとりの奏者が1回の演奏会で6種類もの楽器を吹くのは見たことがありません」というほど、貴重な機会となりました。

ご来場いただいたみなさま、レポートをご覧いただいたみなさま、ありがとうございました。

【演奏曲目と使用楽器】

・クレリス:プロムナード(B♭管)

・ベールマン:アダージョ(B♭管)

・ブラームス:眠りの精(バスクラリネット)

・シューマン:アダージョとアレグロより 冒頭部分(バセットホルン)

・ドヴィエンヌ:クラリネット・ソナタ 第1番より 冒頭部分(C管/B管)

・ベルリオーズ:幻想交響曲 第5楽章より(C管/E♭管)

・カユザック:カンティレーヌ(B♭管)

・モーツァルト:クラリネット協奏曲 第2楽章(A管)

(アンコール)・ウェーバー:クラリネット協奏曲 第1番 第2楽章(B♭管)

23. 09. 13

友の会イベントレポートコンサートを支える仕事人~ステージマネージャー編~

今回の友の会会員限定イベントは、「コンサートを支える仕事人」シリーズの第3弾。「調律師」「コレペティトール」に続き、「ステージマネージャー(通称:ステマネ)」の仕事に迫るトークセッションを開催しました。

出演は、国内外のオーケストラに帯同し、当館の「こがねいガラ・コンサート」にも長年携わっていただいている、ステージマネージャー根本孝史さんと、聞き手のクラシック音楽ファシリテーター飯田有抄さん。

自己紹介のあとは、「本日の客席、何か気がつきましたか?」という問いかけから。

実は、指揮台を中心に、オーケストラの並びに客席を配置し、お客様に奏者の気分を味わっていただく仕掛けだったのです。

会場が和んだところで、第1章「ステージマネージャーとは?」

根本さんによると、「演奏会がスムーズに進むようにセッティングをしたり、合図を出したりする進行役」とのこと。その事前準備として作成するタイムテーブルや図面、セッティング風景の動画を投影しながら、具体的な仕事内容を説明。様々な方向からのリクエストに対して、調整・判断していく仕事であるため、「バランス感覚が大切!」だそう。

第2章は「日本と海外との違い」

日本の舞台は、建築を由来とした尺貫法が用いられており、例えば、ステージに段差を設けるときに使う平台のサイズも「さぶろく」(=「3尺×6尺」)などと呼びます。「蹴込」「つかみ」「箱馬」「開き足」などの部品や、「千鳥」「相掛け」などのテクニックについて、実物を提示しながら丁寧にレクチャー。

日本と似ている作りの多いアジアの舞台や、歴史があって出入口が狭い建物が多いヨーロッパの舞台については、写真を映しながら、それぞれの特長や施されている工夫、苦労したエピソードなどを披露。貴重な写真の数々に、驚きと感心の声が上がっていました。

ひな壇を見学しつつの休憩後は、第3章「コロナ禍でのステマネ」

生演奏こそが必須で至上であったクラシック界においても、コロナ禍で「配信」というジャンルが生まれ、ステマネにとっても撮影や配信を意識したセッティングや、ディスタンスをとったセッティングなど、新たな課題に試行錯誤したそう。みなさまも、配信ならではのメリットと、生演奏が再開したときの感動、両面を味わった数年になっているのではないでしょうか。

第4章は「こがねいガラ・コンサート」

当館の主催公演として、2012年から続く「こがねいガラ・コンサート」ですが、根本さんは2014年から携わっています。こがねいガラ・オーケストラの企画・指揮を務める茂木大輔さんとのNHK交響楽団時代からのエピソードを交えて、次回のコンサートが楽しみになるちょっとした裏話を披露していただきました。

そして最後は質疑応答。

オーケストラの弦楽器が2人1組である意味や、イスの選択や楽器配置の決定権は誰にあるのか、といったオーケストラのシステムに関する諸質問のあとに、「ステマネとして喜びを感じるのはどんな時ですか」という質問が。「やっぱり演奏が終わったときのお客様の拍手です」とのこと。その拍手は演奏者に向けられたものだけど、その最高の響きを創り出すことに寄与する仕事なので、やっぱり演奏後の拍手は嬉しいとのことでした。

次のコンサートからは、より意味の深い、心のこもった拍手ができそうです。

根本さんと飯田さんの、自然体でテンポのよいトークセッションで、「コンサートを支える仕事人」のはたらきを楽しく学んだひとときでした。

ご来場いただいたみなさま、レポートをご覧いただいたみなさま、ありがとうございました。

今後の友の会会員限定イベントもお楽しみに!

【友の会の詳細はコチラから】

23. 06. 30

友の会イベントレポート知って楽しむ伝統芸能~祈りと華の琉球舞踊~

梅雨の晴れ間の暑い昼下がり。

今回の友の会会員限定イベントは、今年度の主催公演の目玉である「にっぽん、体感。―古典芸能の祭典」シリーズにも関連し、「知って楽しむ伝統芸能~祈りと華の琉球舞踊~」をお届けしました。出演は、小金井出身で琉球舞踊太圭流華の会師範の孤島丘奈(こじまたかな)さんと、そのお弟子さんの川上こころさん、大城穂乃佳さんです。

まずは孤島さんの曲紹介から、川上さんと大城さんによる「かぎやで風(かじゃでふう)」の演舞で幕開け。

「かぎやで風」は結婚式などでも演じられる、華やかなお祝いの舞です。雅やかな雰囲気でご来場いただいたお客様に感謝とお祝いの気持ちを贈ります。

続いて、孤島さんによるレクチャーでは沖縄の歴史と琉球王国の特徴、それを踏まえた琉球舞踊の歴史と種類について、映像も交えてわかりやすく解説。

神様を「呼ぶ」→恵みを「いただく」→神様に「お帰りいただく」という祭祀での所作から、琉球舞踊の特徴的な動き「こねり手」になったというお話を聞きながら、お客様も一緒に手を動かしてみるなど、体験もしながら、楽しく理解を深めることができました。

休憩の後は、再び、川上さんと大城さんによる演舞「加那よ」。

「加那よ」とは「愛しい人よ」という意味で、リズミカルで賑々しい恋の舞。若い踊り手さんのフレッシュさも相まって、とても愛らしく魅力的なパフォーマンスに大きな拍手が送られました。

後半のレクチャーは、沖縄の染織物について。

沖縄は「工芸の島」とも称され、その中でも染織物は、13品目もが国の伝統工芸品指定を受けているそう。

琉球王朝時代に位の高い女性の礼装だった「琉球びんがた」と、沖縄の自然や動植物を図柄に取り入れた「琉球絣(がすり)」は、立候補いただいたお客様をモデルに、実際に着付け体験も行いました。和装は着物を羽織ったあとに太い帯を締めますが、琉装は細帯を体に結んでから着物を羽織って、細帯に布を挟み込む着付け方。和装と全く異なる着方に、感嘆の声が聞こえました。

ステージ横に沖縄の染織物の実物を展示したところ、開演前や休憩時間に手に取って観察する方も多く、質疑応答では、小金井出身の孤島さんが琉球舞踊の世界に入ったきっかけや、立ち姿の基本とその意味など、深い質問が次々とあがり、友の会会員のみなさまの関心度の高さが伺い知れました。

最後は、孤島さんによるキリっと鮮やかな「鳩間節」の演舞で締めくくり、まさに「知って楽しむ」そして、「もっと知りたくなる」イベントとなりました。

ご来場いただいたみなさま、レポートをご覧いただいたみなさま、ありがとうございました。

今後の友の会会員限定イベントもお楽しみに!

【友の会の詳細はコチラから】

23. 02. 21

友の会イベントレポートショパンが生きていた時代の楽器で聴く 名曲レクチャーコンサート

今回の友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベントは、開館10周年記念の『ピアノ・フェスティバル』の特別企画として、小川加恵さんによるフォルテピアノのレクチャーコンサートを開催しました。

まずはレクチャーから。

ピアノの歴史は、今からおよそ300年前のイタリア、1700年頃にクリストフォリによって作られた「クラヴィチェンバロ・コル・ピアノ・エ・フォルテ(弱音も出せるチェンバロ)」から始まると言われています。

18世紀後半になると、ピアノ製作の中心はウィーンに移り、モーツァルトやベートーヴェンもこのようなフォルテピアノを使って作曲したということで、小川さんの愛器、1835年製のフォルテピアノ「アントン・シュヴァルトリンク」で、モーツァルトやベートーヴェンの小品を数曲披露。モダンピアノよりも軽快なその響きは、スケールや細かいパッセージがコロコロと軽やかで、サロンコンサートのような優雅な雰囲気に包まれました。

フォルテピアノは音の減衰が早いということを示す実験も。

ベートーヴェンの「月光ソナタ」は、もともとは「ペダルは最後まで踏みっぱなし」の指示が楽譜に記されていたといいます。モダンピアノではペダルは踏みかえながら弾くのが当たり前なこの曲を、当時の楽器で、当時の指示通りペダルを踏みっぱなしで弾いた演奏は、非常に貴重な音体験となりました。

続くレクチャーは、お持ち込みいただいた「アントン・シュヴァルトリンク」について。

1835年、プラハ(旧オーストリア帝国)生まれのこの楽器は、ボディは木目のきれいなウォールナット、白鍵には真珠層を持つ貝が貼られ、黒鍵は金箔の上にべっ甲がかぶせられており、職人のこだわりが随所に感じられる工芸品のような美しさ。

シューベルトの「即興曲 第3番」の演奏を楽しんだあとの休憩時や終演時には、お客様も興味津々でその美しさに見とれていました。

後半は、まさにこの楽器が生まれた頃に作曲された名曲、ショパンの「ノクターン」「幻想即興曲」から。フォルテピアノは音域ごとに異なる音色を持つのも特徴のひとつ。低音域は優雅でかすかにうなるような音色、中音域は丸く柔らかな印象、高音域ではきらめくような音色という説明を受けてから、それぞれの音域の音色を噛みしめるように楽しみました。

クララ・シューマンの「ノットゥルノ」の演奏に続いては、質疑応答を。

モダンピアノとの弾き心地の違いについての質問や、音量についての質問などが飛び交い、小川さんはこの楽器との出会いや魅了されたポイント、ご自身の小柄な体格との相性など、演奏者ならではの熱い想いを語ってくださり、最後はロベルト・シューマンの「謝肉祭」からの演奏で終演となりました。

外は雪。凍えるような寒さの日でしたが、温もりのある音色で束の間のタイムスリップを堪能したひとときとなりました。

来年度の友の会イベントもどうぞお楽しみに。

22. 11. 13

友の会イベントレポート朗読×解説で愉しむ! 没後100年 森鷗外の世界

今回は、友の会イベントとして初めて「文学」「朗読」をテーマに開催しました。

最初の朗読は『高瀬舟』。

舞台は京都の罪人を遠島に送るために高瀬川を下る舟。その舟に乗せられてきた罪人・喜助の晴れやかな顔を見て、護送役の同心、庄兵衛は彼を不審に思い、訳を尋ねるところから物語は始まります。

地元の俳優・朗読家、長谷川葉月さんの抑揚をおさえた「静」の朗読が、情景や心情を描き出し、文学そのものの味わいを感じさせました。

続く文京区立森鷗外記念館の倉本幸弘さんによる熱意溢れる「動」の解説では客席を沸かせました。

鷗外は、「高瀬舟縁起」の中で自らその主題について「知足(満足することを知る)」と「ユウタナジイ(安楽死)」だと解説していることを紹介。しかし倉本さん曰く「作家自らが解説していることを鵜呑みにするのではなく、だからこそ他の主題が隠されているのではないかと読むと面白い」とのこと。

後半は再び『電車の窓』という知られざる小品を朗読しました。

舞台は冬の夕暮れの市電。「僕」は乗り合わせた美しい女性を観察し、「こう思っているんじゃないか」と想像をふくらませていきます。

長谷川さんの淡々と読み上げる男性の心の声が、一緒に女性を観察しているかのように感じられました。

続く倉本さんの解説は、昔の駅の絵や、路面電車の路面図をスクリーンに映しながら、「電車の登場によってこれまで出会うことがなかった、住むエリアや職業・身分の異なる人と人が出会うようになったことで、このような作品も生まれた」という社会的背景をレクチャーいただきました。

最後の対談では、鷗外作品の特徴や朗読というものについてなど、お互いへの興味が尽きないトークが展開され、お客様からの質問にもお答えいただき、温かい雰囲気で終演となりました。

お客様からは、「淡々とした朗読がかえってドラマチックな景色を浮かび上がらせてくるようで感動した」「鷗外の読み方を教えていただき、またあらためて読んでみたいと思った」などのお声をいただきました。

また、今回は小金井市立図書館の協力で、鷗外関連本をお貸し出しいただき、開場時間や休憩時間にご覧いただきました。

ご来場いただきましたみなさま、レポートをお読みいただきましたみなさま、ありがとうございました。

今後の友の会「こがねいメンバーズ」会員イベントもお楽しみに!

22. 07. 22

友の会イベントレポート知って楽しむ世界の音楽 バラライカ

~ロシアの民族音楽とその魅力~

今回の友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベントは、「知って楽しむ世界の音楽 バラライカ~ロシアの民族楽器とその魅力~」と題し、日本唯一のプロバラライカ奏者、北川 翔さんによるトークイベントを開催しました。

本場ロシアでも高い評価を得、日本はもちろん世界から注目される北川さんが、その知られざるロシアの民族楽器の構造や歴史、ご自身のロシア民族音楽との出会いなどについて、時折実演を交えながら語ってくださいました。

元々は沖縄の三線のように仲間内で歌ったり踊ったりする時にワイワイと奏される楽器で、木の板が一番少なく済む三角錐の形で、フレットもなし、という素朴な農民の楽器であったというバラライカ。

この楽器に魅せられたワシーリー・アンドレーエフにより楽器の改良が進んで、北川さんが手にしているプリマ・バラライカを含め6種類となり(9月23日の公演では一番大きいコントラバス・バラライカも登場予定です!)、楽器の地位も向上、コンサートで奏されるまでになったといわれています。

奏法は15種類ほどあるそうですが、ピックや爪を使わず、指先で奏するのがバラライカの特徴だそう。指で奏するからこその柔らかな音色が郷愁を誘います。

北川さんが愛用しているプリマバラライカで、ロシア民謡「カリンカ」を演奏してくださった時は、美しい音色とスピード感のある手さばきに会場から拍手が沸き起こりました。

会場からの質問タイムや、開演前・終演後の楽器展示を熱心にご覧いただくなど、お客さまの興味・関心の深さを感じられた、充実のイベントとなりました。

9月の公演では、バラライカと抜群の相性を誇るアコーディオンとのデュオや、ロシア民族楽器アンサンブルでの演奏を、大ホールの豊かな響きの中で存分にお楽しみいただけますので、ぜひお越しください。ご来場お待ちしております。

【公演情報】

9月23日(金・祝)14:00開演 大ホール

ホールの響きシリーズ

「北川 翔 バラライカ・コンサート~哀愁のバラライカ~」

詳細はこちら

22. 02. 17

友の会イベントレポートオーボエに魅せられて

今回の友の会イベントは「オーボエに魅せられて」と題し、小金井市在住で、東京フィルハーモニー交響楽団オーボエ奏者である杉本真木さんが、同じく小金井市在住のピアニスト・出羽真理さんとともに、演奏とトークをお届けしました。

まずはサン=サーンスの「オーボエ・ソナタ 第1楽章」から。開幕を告げるチャイムのようなメロディーから始まり、オーボエの上品で端正な音色が響きました。

続いてオーボエやイングリッシュホルンの歴史や特性を、クイズや映像を交えながら紹介。何でも簡単に「検索」できる現代ですが、奏者ならではの豆知識や経験を元にしたトークは聞きごたえがありました。

とりわけ、「楽器持ち替えの苦労」では、オーケストラにおいて2ndオーボエは〝いかに溶け込むか″に注力するパートであるのに、イングリッシュホルンに持ち替えたとたん〝メロディーとして主張すること″を求められることが難しいという話が印象的でした。

次に、牧歌的な場面や不吉な死を予感させる場面で使われることから、通称「死神楽器」とも呼ばれているイングリッシュホルンの魅力を存分に感じられる、シベリウスの「トゥオネラの白鳥」を演奏。やわらかい音色でありながら、緊迫感のある引きずりこまれるような長い長いフレーズをピアノの不穏な和音とともに紡ぎました。そして、サン=サーンスの「オーボエ・ソナタ 第2・3楽章」で前半が終了。

後半はピアソラの「オブリヴィオン(忘却)」からスタート。バンドネオン、ギターなどでも演奏される曲ですが、オーボエ版も哀愁ただよう感じがとてもステキでした。

後半のトークは「3日に1回は本番があるという東京フィルでの活動」や「休日の過ごし方」「本番前の過ごし方」など、演奏家の日常がわかる、ここでしか聞けない話のオンパレード。オーボエ奏者に欠かせないリード作りについては、映像も交えて説明。良いリードを数多く作ろうとするとキリがないから、家族と一緒の時間は作業をしないというマイルールを決めているとか、子どもが小さいときは特に危険な作業であるため、リードに負担をかけずに長持ちする吹き方を身に着けたなどの「お母さん奏者あるある」まで披露。華やかなステージに立つ演奏家を身近に感じるエピソードが印象的でした。

演奏は、ワーグナーの楽劇「トリスタンとイゾルデ」から1拍の休符もないというハードなイングリッシュホルンのバンダ(オーケストラとは別の場所で吹く)ソロと、対照的にピアノとの掛け合いも楽しい、軽快で華麗なシュトラウスⅡ世のオペレッタ「こうもり〈変装〉曲」をお届け。

演奏もトークも盛りだくさんな内容で、楽器と演奏家の魅力が凝縮した充実の時間でした。

[出演](写真左から)

・出羽真理(ピアノ)

・杉本真木(オーボエ、イングリッシュホルン)

21. 06. 10

友の会イベントレポート知って楽しむ伝統芸能~太神楽×時代考証~

2021年度最初の友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベントを開催しました。

江戸時代から伝わる大衆芸能を味わいつつ、時代考証のプロが解説する人気企画の第3弾。

今回は、「太神楽×時代考証」をお届けしました。

まずは、2021年3月に「令和2年度 国立演芸場『花形演芸大賞』銀賞」を受賞された、演芸界のホープ 鏡味仙成(かがみ せんなり)さんが登場。太神楽のルーツは日本神話の「天の岩戸開き」であり、神事で舞う獅子舞から派生したことや、江戸時代の太神楽師は実はスパイだった!?など興味深いお話で参加者を惹きつけました。

お次は太神楽のパフォーマンスです。手始めはバランス芸。額に和傘を乗せ、決めポーズ。

その後、毬や金輪、角枡などを和傘の上で回していきます。

中でも盛り上がったのは、湯呑茶碗! 瀬戸物なので、落とすと割れてしまいます。

〈漆を塗った傘×湯呑茶碗〉という滑る組み合わせ...。会場は緊張感に包まれます。さあどうなる!?

湯呑茶碗の回るスピードに合わせて、会場の拍手とどよめきも大きくなっていきます。

ピタッと綺麗に止めて見せた仙成さんが一言。「ちゃ(わ)んとできました」。

そこから、顎の上にバチや茶碗を次々に積み上げていく立てもの芸「五階茶碗」を披露しました。

おめでたい華麗な芸の連続で、会場は華やかな空気に包まれました。

続いては、東京学芸大学名誉教授/時代考証学会会長である大石学先生のご登壇。

最初に時代考証の観点から、辞典や江戸時代の人々の川柳を用いて「太神楽とは」を説明しました。

また、「江戸時代における多摩地域の民間芸能と太神楽」と題し、多摩地域の古い資料に残された当時の娯楽にまつわる記述を紹介。

そこには、太神楽や義太夫などの芸能、相撲や花火などの娯楽を年中行事に取り入れて楽しんでいた庶民たちと、年貢の減少や風紀の乱れを恐れ、娯楽を厳しく規制しようとした江戸幕府との関係性が記されており、大石先生の解説で、芸能が江戸の日常と共にあったことが生き生きと伝わってきました。

近代化が進むにつれて民間での芸能の継承が難しくなってきた今、江戸時代には取り締る側だった国が、逆に率先して文化芸術を守るために様々な施策を行っているというのも興味深い話でした。

そして、後半で仙成さんが再登場。難易度の高い、毬やバチの投げもの芸を披露。

大石先生のお話の後に見ると、一段と深い味わいを感じられました。

最後は、お二人の対談&質問コーナー。

太神楽の世界に入ったきっかけや、伝統芸能の継承についてお互いの興味が尽きることなく話が弾みました。仙成さんの素晴らしさを熱心に紹介する大石先生に対し、謙遜する仙成さん。

参加者からは温かいエールや、普段は聞けない趣味についての質問等も飛び出し、終始楽しく優しい雰囲気の対談になりました。

仙成さんは「今日この舞台が出来てよかった。若者がゆえに周囲の期待が大きく、プレッシャーもあるが、とにかく楽しくやっていきたい。」とコメントされていたのが印象的でした。

今後の友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベントも、どうぞお楽しみに!

[出演]

・大石 学(時代考証学会会長)

・鏡味仙成(太神楽)

21. 03. 31

友の会イベントレポート「チェロのしごと」

今回の友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベントは、「チェロのしごと」と題し、小金井ゆかりのチェロ奏者、阪田宏彰さんと小川和久さんがチェロについてとことん深堀りする企画をお届けしました。

まずは、ヴィヴァルディの「2台のチェロのための協奏曲 ト短調」の演奏からスタート。端正で美しいザ・クラシックなコンサートの幕開け...かと思いきや、阪田さんによる、ユニークなうんちくトークが始まりました。

前半は「オーケストラでのしごと」「室内楽でのしごと」「ソロ楽器としてのしごと」という編成による違いについて、小川和久さん(チェロ)と斎藤 龍さん(ピアノ)との演奏を交えながら解説。淡々とした口調ながらもユーモアにあふれたトークに、時折ドッと会場が沸きました。

中でも「オーケストラでのしごと」部分では、弦楽器群が数多くいるワケ、芯になる音を弾く人と楽器の共鳴を計算しながら弾く人による協働で生じる効果、正しく弾くことが困難なほど速いトレモロで時には効果音的な役割も果たすなど、興味深い職人的なしごとの数々を紹介。「ここだけの裏話」も盛り込まれ、今後オーケストラを聴くときの楽しみがぐんと増える内容でした。

「室内楽のしごと」部分では、ボロディンやシューマンの甘く美しい旋律を奏でたと思えば、ショスタコーヴィチの曲で人工フラジオという緊迫感に満ちた超絶技巧を披露。「ソロ楽器としてのしごと」部分では、J.S.バッハの同じ曲で正統派ドイツ語版の弾き方とスペイン語版の弾き比べを行うなど、他ではなかなか聴けない演奏が次々に繰り広げられました。

後半は、「時代やジャンルによる弾き方の違い」について。

古楽のノンヴィブラート奏法や通奏低音に始まり、チェロといえばこの曲サン=サーンスの「白鳥」や、それに対して書かれたというヴィラ=ロボスの「黒鳥」、情感たっぷりに歌い上げるピアソラのタンゴ、ギターのような特殊なピチカートやチョップ奏法を用いたジャズやラグタイムなど、解説を挟みながら、多彩な演奏を披露。

圧巻だったのは、ディープ・パープルの「スモーク・オン・ザ・ウォーター」。ロックは電子楽器のようなノイズを生み出すために圧をかけ続ける力仕事だということがよくわかる熱演でした。最後はビートルズメドレーとアンコールの蘇州夜曲で終演しました。

チェリスト2人のチェロに対する愛と飽くなき探求心を通じて、編成や時代、ジャンルを超越して〝良いしごと″をするチェロという楽器の奥深さに魅せられた貴重な時間となりました。

今後の友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベントも、みなさまの興味関心が広がるような企画をご用意していきますので、どうぞお楽しみに。

[出演](写真左から)

・小川和久(チェロ)

・斎藤 龍(ピアノ)

・阪田宏彰(チェロ)

20. 12. 14

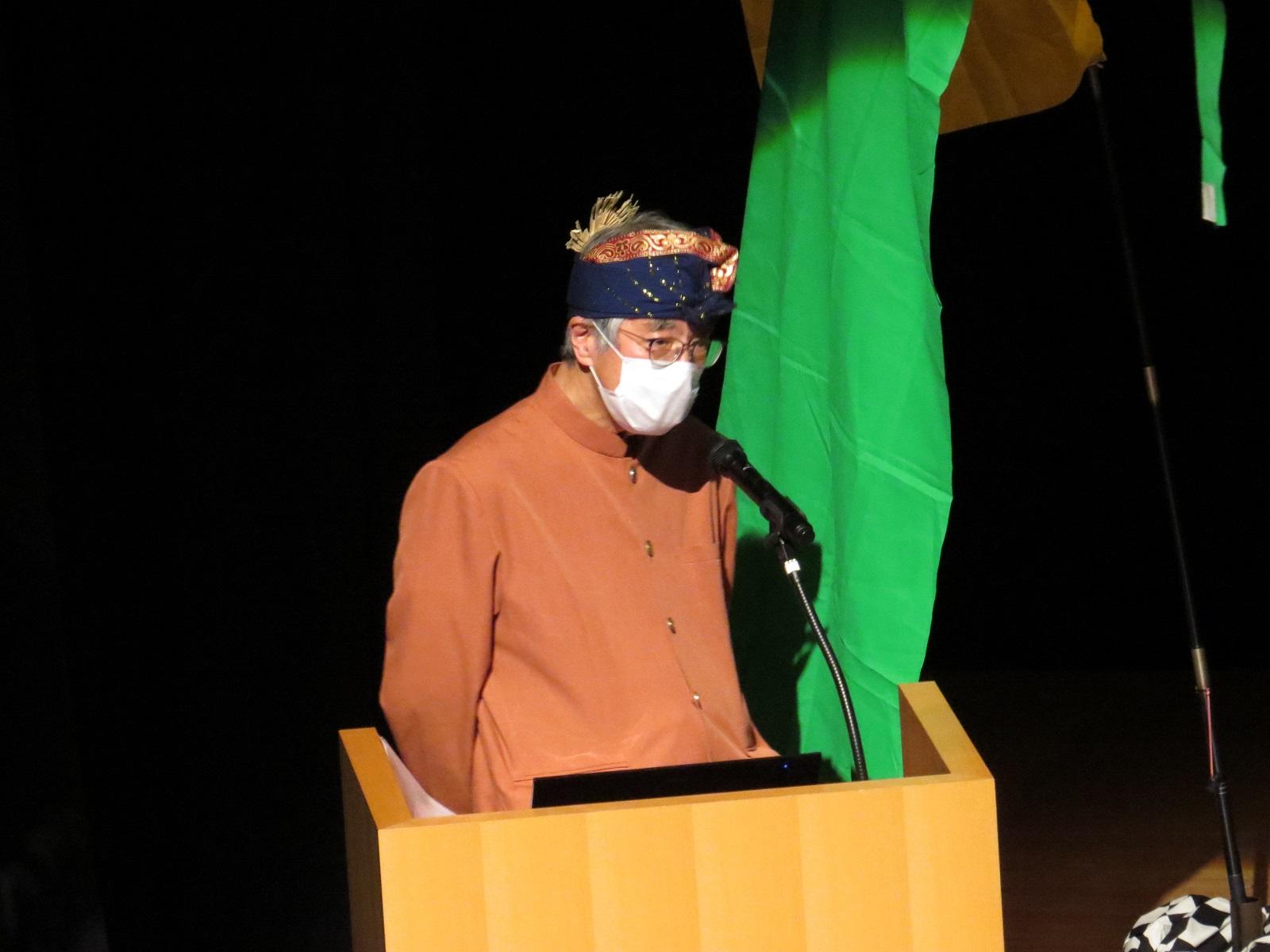

友の会イベントレポート「知って楽しむ世界の音楽~祈りの島のガムラン~」

今回の友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベントは、「知って楽しむ世界の音楽~祈りの島のガムラン~」と題し、インドネシア・バリ島のガムラン音楽のレクチャーコンサートを実施。

「知って楽しむ世界の音楽」シリーズとしては、「魅惑のアルゼンチンタンゴ」「幻の古楽器『バリトン』」に続き3本目となります。

6月に予定していた公演を12月に延期、感染症対策のため、会場を小ホールから大ホールへ移しての開催となりました。

まずは荒内琴江さん、近藤友麻さんによる舞とスカル・ジュプンによるガムラン演奏「パニャンブラマ(歓迎の花撒きの踊り)」で幕開け。ガムランの響きと煌びやかな歓迎の踊りで、一気に大ホールからバリへと誘われました。

続いて、スカル・ジュプンの代表・瀬戸宏さんが、ガムラン音楽の背景となる、バリ島の自然・社会・宗教についてのレクチャーを行いました。「バリ島に行ったことがある方は?」との呼びかけには多くのお客様の手が上がり、出演者のみなさんもびっくり。

各楽器と音楽の仕組みの説明では、旋律が繰り返される「周期性」、中心の旋律に高音の細かい装飾音、低音で音数の少ないベースパート、ゴング、太鼓、シンバルなどが重なって音響が作られる「多層性」、2台1組で異なるリズムを奏でて1つの旋律となるコテカンという技法が用いられる「共同性」について、実演を交えてわかりやすくレクチャーいただきました。

そして、お客様も手拍子でガムランのリズムを体験し、大いに盛り上がりました。

前半の最後は内藤愛さんによる、即興的で勇ましい男踊り「バリス(戦士の踊り)」。

目線、手の指先、足の指先まで力みなぎる迫力の舞踊と、緩急、大小と、目まぐるしく変化する演奏にくぎ付けになりました。

後半は、レクチャーからスタート。バリ島の様々なガムランや踊りについて、それが奏される儀式の映像、そのリズムの元となったであろう自然の中の生き物の鳴き声や、人々の生活音など、多面的にガムランを紹介していただきました。自然や生活、祈りと密接に結びついているガムランを、より深く理解する機会となりました。

最後は再び荒内さんと近藤さんによる舞で「レゴン・ラッサム(ラッサム王物語)」。2人でシンクロして踊る前半と、ストーリーを表現する後半、どちらも見ごたえたっぷりでした。

お客様からは、「旅行に行ったときは異国情緒として楽しんだけれど、今回の解説でその背景や音楽的仕組みを知ることができて、より興味がわいた」「演奏も踊りも素晴らしかった」などのお声をいただきました。

今後の友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベントも、感染防止対策を講じながら、みなさまの興味関心が広がるような企画をご用意していきます。どうぞお楽しみに。

[出演]

●スカル・ジュプン(ガムラン)

瀬戸 宏 足立真里子 岡部景子 加藤公敏 木下浩司 佐々木典子 田仲 文 塚原 尚

塚原 環 平川麻木子 平山麻実 藤田栄子 吉田有紀 渡邉暢子 亘 寛子 鈴木良枝

●荒内琴絵 近藤友麻 内藤 愛(舞踊)

20. 10. 01

友の会イベントレポート「中川瑞葉 ピアノ・コンサート ~天空の響きと現代の音楽~」

コロナ禍で公演の中止や延期が相次いだため、久々のイベントレポートとなりました。

今回の友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベントは、「中川瑞葉 ピアノ・コンサート ~天空の響きと現代の音楽~」と題し、小金井在住のピアニスト中川瑞葉さんが、"月、星、宇宙"をテーマにした楽曲を中心に、現代音楽の魅力的な世界へと誘いました。

定員を大幅に抑え、受付では検温や体調確認用紙の提出など、みなさまにご協力をいただきながらの開催となりましたが、開演前より、コンサートの再開を待ち望んでいた会員さまの静かで熱い期待をひしひしと感じました。

サティの「4つのオジーブ 第1番」、モーツァルトの「きらきら星変奏曲」の演奏に続いて、自己紹介。沖縄で農業をやったり、自動車整備工場でアルバイトをしたりといったピアニストらしからぬ(!?)経歴や、ステイホーム期間中にお子さまやワンちゃんと野川を散歩されたこと、小金井名物の坂を克服するために電動自転車を購入したことなどの地元トークに、久々のコンサートへのお出かけで緊張されていたお客さまもホッと笑顔になりました。

また、ヴォーカルのジェシカさんとのプロジェクト"RE-CLASSIC STUDIES(クラシック音楽の再生と翻訳)"について映像を交えてご紹介いただきました。フォーレやドビュッシーの歌曲をクラシックの声楽家ではないヴォーカリストが歌い、効果音や音響のエフェクトを加え、現代的にアレンジ。新鮮でありながら、すっと耳になじむ、不思議で素敵なプロジェクトのご紹介でした。次に企画されているというラヴェルも楽しみです。

前半の最後はヒナステラの「アルゼンチン舞曲集」。激しいリズムや複雑かつロマンティックなハーモニー、土俗的でダイナミックなスケール感の大きい演奏を楽しみました。

後半は西村朗の「ピアノのための《星の鏡》」からスタート。楽譜に「天空はるかに冷たくきらめく星の鏡」とあり、中川さんが「無音より静かな音」と表現する、まさに天空の響きが会場を満たし、至福のひとときとなりました。

続いて、その《星の鏡》にも用いられていた「倍音」のしくみや、現代音楽で用いられる手法のひとつである「内部奏法」について、映像やデモンストレーションを交えて解説。

最後は、中川さんのライフワークともいえるクラムの楽曲「マクロコスモス」を、楽譜を投影しながら演奏。十字型や螺旋状などの独特な楽譜を眺めながら聴くことで、よりイメージを膨らませることができたのではないでしょうか。

今後の友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベントも、感染防止対策を講じながら、みなさまの興味関心が広がるような企画をご用意していきます。どうぞお楽しみに。

[出演]中川瑞葉(ピアニスト)

[演奏曲目]

・サティ: 4つのオジーヴ 第1番

・モーツァルト: きらきらぼし変奏曲

・ヒナステラ: アルゼンチン舞曲集 Op.2

-年老いた牛飼いの踊り

-優雅な娘の踊り

-ガウチョの踊り

・西村 朗:ピアノのための《星の鏡》

・クラム:マクロコスモス第1,2巻 より

-死と雨のヴァリエーション「魚座」

-牧歌(紀元前10,000年のアトランティスの王国から)「牡牛座」

-無限の魔法陣(無窮動)「獅子座」

-夢の映像(愛と死の音楽)「双子座」

(アンコール)

・ドビュッシー:月の光

20. 01. 11

【友の会イベントレポート】江戸糸あやつり人形に迫る! 人形と遣い手が織り成す不思議な魅力

友の会「こがねいメンバーズ」では、年に数回、会員限定イベントを開催しています。

今回は、小金井市に拠点を構え、「国記録選択無形民俗文化財」「東京都無形文化財」に指定されている、江戸糸あやつり人形劇団「結城座」さんによる、レクチャーとミニ公演をお届けしました。

まずは、人形遣いの結城育子さんより、結城座の成り立ちや歴史についてのお話。

結城座は、江戸時代の寛永12年(1635年)に初代結城孫三郎が江戸の葺屋町に旗揚げして以来、現在の十二代目まで、なんと385年もの歴史があるそうです。

近年では、「伝統と革新、古典と新作の両輪」を活動方針に掲げ、海外を巡演したり、国際演劇祭に招かれて共同制作をしたりなど、活動の内容もエリアもぐんぐん広がっています。

次に、人形の仕組みについてもわかりやすく解説。

手板(ていた)という板から、ピンと張って人形を吊っている「ききいと」が両肩と頭に計3本、ゆるみがあって人形を動かすための「あそびいと」が10数本あり、遣い手は手板を左手で持って一部の糸の操作をしながら、それ以外の糸は右手で操作します。糸の数は1本~40本まで、人形のサイズは5センチ~2メートルまで、演目によってさまざまなものがあるそうです。

日本の糸あやつり人形が独特なのは、首を左右に振る動きと、あごを前に出す動きができること、とのこと。心の機微を大切にし、より細やかな表現を追求してきた先代たちによる日本人ならではの工夫といえます。

着物を脱がせた胴も見せていただきましたが、竹、桐、たこ糸、ゴムの組み合わせでできた、意外にも簡素なつくり。ここから衣装をまとわせ、頭と糸をつけ、遣い手が息を吹き込むことによって、まるで生きているかのような人形の動きが生まれるのは驚きです。

続いて、2つの演目を披露いただきました。

まずは、坊主と幽霊・・・そしてガイコツ!のコミカルなやりとりが楽しい『千人塚』。

人形遣い自らがセリフを発するというスタイルの始まりとなった、9代目結城孫三郎が作り上げた演目だそうです。

客席からは、ときおり笑いが起き、ガイコツがバラバラになったところでは「お~!」と驚きの声もあがりました。

次は、新春にふさわしく、縁起のいい『寿獅子』。 ひとりで、どうしたらこんな複雑で躍動感あふれる動きを作れるのか不思議で、一瞬も目を離せない演目でした。

質疑応答を挟んで、最後は体験コーナー。

舞台にあがって、人形の写真を撮ったり、手板の持ち方を教えてもらって動かしてみたり。

人形の足を浮かせず、たるませず、普通に地面に立っているように持つだけでも難しく、「指がつりそう!」「これで長時間の演目をやるなんて本当に大変・・・」など伝統芸能の奥深さの一端を体感いただけたようです。

今後の友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベントも、どうぞお楽しみに。

[出演]結城座

結城育子、結城数馬、岡 泉名、湯本アキ

19. 09. 08

友の会イベントレポート「オペラを支える仕事人 ~コレペティトール編~」

突然ですが、“コレペティトール”という仕事を存知ですか?

今回の友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベントは、「オペラを支える仕事人 ~コレペティトール編~」と題し、表に出ることは少ないけれど、オペラの制作には欠かせない、“コレペティトール”の仕事に迫る“トークライブ&ミニ・コンサート”をお届けしました。

前半は、ピアニストの古瀬安子さんと、クラシック音楽ファシリテーターの飯田有抄さんによるトークライブ。知られざるコレペティトールの仕事内容やその極意などが徐々に浮き彫りになっていきました。

オペラ歌手は、本番はオーケストラ伴奏で歌いますが、予算的にも物理的にも、最初からオーケストラ伴奏で練習することはできません。そこで活躍するのが“コレペティトール”です。

ピアノ1台で「ひとりオーケストラ」を担い、歌手がスムーズにオーケストラとの本番を迎えられるよう、オーケストラの楽譜や演奏を研究し尽くし、ストーリーや歌詞の緻密な勉強もしたうえで稽古に臨むとのこと。

ピアノ編曲版の楽譜に、実際のオーケストラで印象的な音や、登場人物の心情描写に欠かせない音を足して弾くさまを、実演を交えてレクチャーいただきました。歌手を厳しくも暖かくサポートするそのプロフェッショナルな仕事に、会場は感嘆の声の連続でした。

後半は、バリトン歌手の宇野徹哉さんを迎え、歌手からみたコレペティトールの存在などについて、3名によるトークを展開。続く会場からの質疑応答では、「稽古時間とその準備に費やす時間はどちらが長い?」「バレエのピアニストとの違いは?」「ピアニストは歌手の指示に従って弾くだけと思っていましたが、全然違うんですね?」など、たくさんの質問があがり、ユーモアを交えたやりとりに大いに盛り上がりました。

ミニコンサートでは、ピアニスト視点の楽曲解説も合わせて、オペラアリアやドイツリートをたっぷりと楽しみました。

今後の友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベントも、どうぞお楽しみに。

[出演]

・古瀬安子(写真中央、ピアニスト)

・飯田有抄(写真左、クラシック音楽ファシリテーター)

・宇野徹哉(写真右、バスバリトン歌手)

[演奏曲目]

・モーツァルト:歌劇『ドン・ジョヴァンニ』より セレナード「窓辺においで」

・シューマン:連作歌曲『詩人の恋』op.48より

第1曲「美しい5月に」

第2曲「私の涙から」

第3曲「バラよ、ゆりよ、鳩よ」

・ブラームス:歌曲「エオリアンハープに寄せて」op.19-5

・ブラームス:間奏曲 イ長調 op.118-2 <ピアノソロ>

・モーツァルト:歌劇『ドン・ジョヴァンニ』より 「カタログの歌」

19. 06. 13

友の会イベントレポート「知って楽しむ世界の音楽 幻の古楽器『バリトン』」

6/4(火)に、友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベント「知って楽しむ世界の音楽 幻の古楽器『バリトン』」を開催しました。

声楽のバリトンでもなく、バリトンサックスでもない、このチェロのような楽器が“バリトン”です。

まず前半は、 このバリトンの構造と歴史について、エステルハージー・アンサンブルのミヒャエル・ブリュッシングさんがレクチャー。

ヴィオラ・ダ・ガンバと同じように張られた6~7本のガット弦のうしろ側に、9~27本もの金属製の共鳴弦が張られているのが特徴で、表の弦を弓で弾くと、うしろ側の弦が共鳴し、シャラシャラという柔らかな鈴のような音色や、倍音の豊かな残響が生まれます。

ネックの裏側は空洞になっていて、共鳴弦を左手の親指でハープのように爪弾いて演奏します。その複雑な構造ゆえ、演奏するのも、楽器を製作するのも難しく、作り手もほとんどいません。現在は世界に100台ほどしかない、まさに幻の楽器です。

後半は、ミニコンサート。

バリトンを愛したエステルハージー家に仕え、またニコラウスⅠ世・エステルハージー候の友人でもあった、ハイドンの曲を中心に、3曲演奏。当時のサロンコンサートの雰囲気を味わいました。

一見、擦弦楽器(弓で弦をこすって音を出す楽器)だけが並んでいる舞台から、リュートやハープ、チェンバロにも似た撥弦楽器(弦を弾いて音を出す楽器)の音が随所に聴こえる音楽は、不思議な魅力にあふれていました。

休憩時間には、演奏者のご好意で、バリトンを身近に見たり、触れたり、撮影したりできる機会を設けていただき、多くのお客さまがバリトンを囲んで談笑する場面がありました。

出演者のみなさんからは、「お客さまの関心が高く、たくさんの質問を受けて嬉しかった」とのお声がありました。

今後の友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベントも、どうぞお楽しみに。

[出演]

エステルハージー・アンサンブル

・ミヒャエル・ブリュッシング(写真中央、バリトン)

・アンドラーシュ・ボリキ(写真右、バロックヴィオラ)

・マリア・ブリュッシング(写真左、バロックチェロ)

[演奏曲目]

・F.J.ハイドン:バリトン三重奏曲 ロ短調

・A.L.トマジーニ:バリトン三重奏曲 第12番

・F.J.ハイドン:バリトン三重奏曲 ニ長調

19. 01. 28

【友の会イベントレポート】時代考証のプロが語る! 落語にみる江戸のくらし リターンズ!

1/22(火)に、友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベント「時代考証のプロが語る!落語にみる江戸のくらし リターンズ!」を、当館小ホールにて開催しました。

江戸時代から伝わる大衆芸能の落語を聞きつつ、時代考証のプロが噺に描かれている江戸のくらしの“ホント”に迫るこの企画。2017年に開催し、お客さまと出演者から寄せられた「ぜひ第2弾を!」との熱い声にお応えしての“リターンズ!”です。

まずは、「御慶(ぎょけい)」という正月を題材にした落語のネタによせて、東京学芸大学教授、日本時代考証学会会長の大石学先生より、江戸の年末年始についてのお話。

すす払い、新暦配布、芝居の千秋楽、浅草寺や神田明神の市、年忘れの宴、売初に向けての仕入れ、餅つきなどで賑わう暮れの風景を、文献をもとに紹介。正月は、夜中の0時ではなく、明け方の鶏の一声をもって始まり、新しい桶で若水を汲むことが事始めであるという、今とは異なる考え方や、お屠蘇やお雑煮、松飾や凧あげ、羽つき遊びといった今も残る風習など、平成最後の年末年始を過ごしたばかりのタイミングに興味深い話が盛りだくさんでした。

続いて、農工大学落語研究会出身の女流落語家、立川こはるさんによる落語「御慶」。

富くじに狂じている八五郎が、ついに一攫千金、裃袴で長屋中をやたら「ギョケイ、ギョケイッ!」と、新年の挨拶をして回るという噺。大石先生のお話によって、より鮮明に江戸の年末年始の情景が目に浮かんだところで、こはるさんの活き活き、はつらつとした熱演を楽しみました。「早く一張羅で挨拶周りに行きたいけど鶏が鳴くまで待つ」というくだりでは、思わずひざを打つ方も。

後半は、落語「棒鱈(ぼうだら)」からスタート。

料理屋を舞台にした、田舎侍と江戸っ子のケンカの噺。こはるさんの小気味良いべらんめい調が炸裂。スピード感溢れるパフォーマンスに、笑い声が絶えませんでした。

続いて、その登場人物「田舎侍」と「江戸っ子」について、大石先生のお話。現代のように交通網や情報網が発達していなかった江戸時代は、参勤交代によって、物や文化の行き来がありました。そのため、江戸で流行した最先端ファッションが地方に伝わり、それを“粋”だと思って身に着けて江戸に戻る頃には、流行遅れ=“野暮”になっているという時差も。「なるほど~!」という話の連続に、熱心にメモを取っている方もたくさんいらっしゃいました。

最後はお二人の対談。小金井の地元ネタや、興味が尽きないお互いの分野についての話題で大盛り上がりのうちに終了しました。大石先生の「われわれの先祖の暮らしぶりは、歴史の教科書からだけでは見えてこない。落語や文学から学ぶことがたくさんある」という言葉が印象的でした。

今後の友の会こがねいメンバーズ限定イベントも、どうぞお楽しみに!

友の会「こがねいメンバーズ」では、年に数回、会員限定イベントを開催しています。

今回は、小金井ゆかりのヴァイオリニスト滝 千春と、注目の若手ピアニスト沼沢淑音(よしと)によるコンサートを開催しました。

クラシックといえば古典作品というイメージが強い中、滝さんがこの日のために特別に用意した演奏される機会の少ない現代曲を交えたプログラム構成。

前半はブラームスの「ヴァイオリン・ソナタ」と、滝さんのデビュー10周年を記念して編曲された「ピーターと狼」。

「ピーターと狼」では、演奏前に物語と登場するキャラクターの旋律モチーフを紹介し、

演奏とともに情景が目に浮かぶユニークな演出で聴かせました。

後半は、現代音楽中心のプログラム。

足踏みをしながら演奏するコリリアーノの「ストンプ」や、

超絶技巧がふんだんに使われているツィンマーマンの「ヴァイオリン・ソナタ」、そして難曲といわれるラヴェルの「ツィガーヌ」と熱演。

参加した会員さまからは「クラシックの幅の広さを感じた」「刺激的で良いプログラムだった」などのお声をいただきました。

最後はこきんちゃんと一緒に記念撮影です!

18. 09. 03

友の会イベントレポート「知って楽しむ世界の音楽~魅惑のアルゼンチンタンゴ編~」

8/29(水)に、こがねいメンバーズ会員限定イベント「知って楽しむ世界の音楽~魅惑のアルゼンチンタンゴ編~」を、当館小ホールにて開催しました。

出演は、「小松亮太スペシャル・トリオ」コンサート(2016年大ホールにて開催)にもご出演いただいた、アルゼンチンが誇るギター奏者のレオナルド・ブラーボさん。

前半は、アルゼンチンタンゴの歴史についてのお話。

楽器編成、歌詞、リズム、ダンス、演奏スタイルなどの変遷や、タンゴと日本の関わりについて、写真や音源、映像も交えて紹介していただきました。穏やかで優しい語り口調の中に、タンゴへの深い情熱が感じられるお話で、アンケートにも「歴史の話がわかりやすかった」「タンゴにさらに興味がわいた」などのお声がたくさん寄せられました。また、ブラーボさんが時折放つ茶目っ気あるコメントに笑い声が起きるなど、あたたかい雰囲気のレクチャーとなりました。

後半は、ミニ・コンサート。

ガルデルやピアソラの名曲などを、ギター1本で演奏していただきました。夏の終わりに、優しくノスタルジックなギターの音色が響き渡り、満席の小ホールが異国の夕風を感じるテラスのような心地よい雰囲気に包まれました。

“情熱の”という形容詞で表されることが多い「タンゴ」ですが、それはある一面のこと。アルゼンチンタンゴの幅広さや奥深さを垣間見ることができ、もっと知りたく、もっと聴きたくなるような、好奇心をくすぐられるイベントとなりました。

今後の友の会こがねいメンバーズ限定イベントも、どうぞお楽しみに。

18. 03. 28

友の会イベントレポート「パイプオルガンの魅力」3/8(木)に、こがねいメンバーズ会員限定イベント「パイプオルガンの魅力 ~オルガン音楽で辿る、スヴェーリンクからバッハまで~」を、当館小ホールにて開催しました。

日本を代表するオルガニストであり、日本キリスト教団小金井教会のオルガニストを務める松居直美さんが出演。

前半は、オルガンの歴史や構造などのお話を交えながら、オルガンの音色の変化を楽しめる曲などを披露。後半は、各国のパイプオルガンの写真をスライドで紹介。いろいろなパイプオルガンの美しさや複雑な演奏台の写真に各国・時代へ思いを馳せた後に、バッハを3曲堪能しました。

休憩時間には、オルガンの搬入・調律のために会場入りしていたオルガン製作者が、オルガンの内部を見せてくださり、オルガンを囲んで会話がはずみました。

製作者:Marc GARNIER Orgues(France) 製作年:1989年

普段、あまり触れることの出来ない、パイプオルガンの魅力を存分に体感できるイベントとなりました。

【演奏曲目】

J.S.バッハ :『アンナ・マグダレナのクラヴィーア小曲集』より メヌエット ト長調 、ト短調

『ゴルドベルグ変奏曲』より アリア ト長調 BWV988

J.P.スヴェーリンク :我が青春の日々は終わりぬ SwWV324

J.J.フローベルガー :VT・RE・MI・FA・SOL・LA によるファンタジア FbWV201

G.ムッファト :『音楽とオルガンの資料』より トッカータ 7番

J.S.バッハ :尊き御神の統べしらすままにまつろい BWV691

イエスよ、わが喜び BWV713

甘き喜びに包まれ BWV729

![]() 最新の書き込み

最新の書き込み

友の会イベントレポート

朗読と年中行事の愉しみ~桜の季節に寄せて~

友の会イベントレポート

知って楽しむ!華麗なる金管五重奏の世界

友の会イベントレポート

コンサートを支える仕事人~ステージマネージャー編~

友の会イベントレポート

知って楽しむ伝統芸能~祈りと華の琉球舞踊~

友の会イベントレポート

ショパンが生きていた時代の楽器で聴く 名曲レクチャーコンサート

友の会イベントレポート

朗読×解説で愉しむ! 没後100年 森鷗外の世界

![]() 月別アーカイブ

月別アーカイブ

|

|

|

|

|

〒184-0004

東京都小金井市本町6-14-45 TEL: 042-380-8077 FAX: 042-380-8078 開館時間: 9:00 ~ 22:00 受付時間: 9:00 ~ 19:00 休館日: 毎月第2火曜日および第3火曜日(祝日の場合はその直後の平日) / 年末年始 / 保守点検日 |

|

|

友の会イベントレポート 朗読と年中行事の愉しみ~桜の季節に寄せて~ |

25. 03. 08 |

今回の友の会会員向けイベントは、小金井ゆかりの俳優で朗読家の長谷川葉月さんと、季節の室礼(しつらい)を研究されている枝川寿子さんを迎え、桜にまつわる作品の朗読と講話をお届けしました。

まずは梶井基次郎 作『桜の樹の下には』の朗読から。

暗い舞台にスポットライトがあたると「桜の樹の下には屍体が埋まっている!」という強烈なセリフで幕が開きました。

病床に臥せっていて「生」と「死」について逡巡していた梶井が表した「桜」。その妬ましいほどの神々しい美しさや、それと表裏一体であるおどろおどろしさが、長谷川さんの抑揚をおさえた朗読や時折落とす視線などによって表現されました。

続く、枝川さんによる講話では、そんな「桜」の語源や、なぜ日本人は花見をするのか、などについて、興味深い話を聞くことができました。

サクラは「サ」の音=農耕・稲の意、と、「クラ」の音=神聖な高い所の意、が合わさった言葉で、「春の農作の開始時期に咲く、農耕民族である日本人にとって重要な花。満開の桜を秋の豊作に見立て先に喜びお祝いをしたり、田の神に豊作を祈ったり、という意味で花見をします」とのこと。今年の桜を見るときには、より深く味わえそうな気がするレクチャーでした。

後半は、冒頭の作品とはうって変わって明るい作品、角田光代 作『名前』の朗読をお届けしました。

「春に生まれたから」という簡単な理由で平凡な「春子」という名前を付けられたと思っていた彼女が、陣痛が来て乗り込んだタクシーの中から満開の桜を見て「春だ、と今さら気づいたかのように思った。~視界のすみずみまで春だった。~そうか、母が私を産むために急いだ道も、こんなふうにまるごと春だったんだろう」と名前に込められた愛情に気づき、そして、これから名前をつけるお腹の中の子のことを想うというストーリー。

子ども時代のコミカルなシーンから、最後の畳みかけるような鮮やかな春の描写と感情の高揚までをありありと演じ、客席はあたたかい感動に包まれました。

最後は二人の対談で、名前につく「子」の由来や、お花見以外の年中行事や節供(節句)、それに伴う室礼についてなど、話が弾みました。

寒波が到来していた中でしたが、桜をテーマにした朗読と講話を通して、よりいっそう春が待ち遠しくなったひとときとなりました。

ご来場いただいたみなさま、レポートをご覧いただいたみなさま、ありがとうございました。

|

友の会イベントレポート 調律師に聞く!ピアノの秘密 |

24. 12. 20 |

今回の友の会会員向けイベントは、宮地楽器の調律師さんをお招きし、ピアノの歴史や構造、調律の秘密についてのレクチャーをお届け。

ステージ上には、中身が丸見えになったグランドピアノとアップライトピアノ、そして、アクションモデルや各種工具が並びました。

まずは調律師の上島さんがピアノの歴史について、資料を投影しながらレクチャー。

1700年頃にイタリアのクリストフォリがピアノの原型となる楽器を発明後、ドイツのジルバーマンが改良を重ね、その楽器でバッハが即興演奏を披露したと伝えられています。ハイドン、モーツァルトの時代を経てベートーヴェン、シューベルト、シューマン、ブラームス...と多くの作曲家がより幅広い表現を求めるに伴い、また、宮廷のサロンから一般のコンサートホールへ音楽を楽しむ場も大きくなるにつれより豊かな響きが求められるようになり、さらには産業革命による工業面での技術の向上が後押しとなって、現代のピアノの形へと変化していったそうです。

続いて、調律師の市川さんがピアノの構造について、ハンマーのアクションモデルを用いたり、グランドピアノの中や裏側などを映し出しながらの実演を交えて説明。

よりコンパクトに家庭でも楽しめるように考案されたアップライトピアノは、ピアノ誕生の約100年後にアメリカで生まれ、大流行したそう。グランドピアノとアップライトの構造、音の止め方、ペダル、弾き心地や響きの違いなどについて詳しく紹介しました。

興味深いお話に、時折感嘆の声があがっていた客席ですが、休憩時間にも多くのお客様がピアノの構造をより近くで見ようとステージに集まり、5名の調律師の方々と会話する様子も見られました。

休憩後は、ひとくちに「ピアノ調律」といっても具体的にどのような作業をしているか、というお話。大きく3つの作業に分けられるそうですが、弾き心地を整える「整調」、ピッチや響きを整える「調律」、ハンマーのバランスを整える「整音」と、ここでも実際の工具やデモンストレーションを披露しながらの説明で、そのひとつひとつの作業の緻密さに驚きの連続でした。

最後は、立候補してくださったお客様による調律の「ユニゾン」という作業体験と、質疑応答のコーナー。「調律を依頼するときに準備しておくとよいことは?」「ピアノにとって快適な環境とはどんなもの?」「調律師になったきっかけは?」など、ピアノ愛にあふれた熱心な質問の数々に大いに盛り上がり、ピアノの魅力の秘密を、コンサートとはまた異なる視点から掘り下げるイベントとなりました。

寒い中ご来場いただいたみなさま、レポートをご覧いただいたみなさま、ありがとうございました。

次回の友の会イベントは朗読と室礼(しつらい)がテーマです。次回もぜひお楽しみに。

|

友の会イベントレポート 知って楽しむ!華麗なる金管五重奏の世界 |

24. 07. 16 |

今回の友の会会員向けイベントは、楽器の魅力を演奏者自らがお伝えする「知って楽しむ」シリーズとして、「華麗なる金管五重奏の世界」をお届けしました。出演は、小金井市ゆかりのトランペット奏者、林千紗さんを中心とした金管五重奏団「こきんブラス」です。

まずはデュカス「舞踊詩《ラ・ペリ》の前奏用ファンファーレ」。

色彩豊かで独特なカデンツが会場いっぱいに鳴り響き、華々しくコンサートがスタートしました。

続いて、楽器紹介。トランペットの阿部一樹さんの進行で、それぞれの楽器の成り立ちや、歴史などのレクチャーを交えながら、トランペット、ホルン、トロンボーン、テューバの音色をじっくり聴き比べました。アンケートにも、ピアノなどと違って「意外に1つずつの楽器の音色を聴く機会がないから面白かった」というお声も。

楽器の構造についてのレクチャーでは、ぐるぐる巻いた形状になっている管と同じ長さのホースを使い、マウスピースをつけた模型に息を吹き込むと実際に音が鳴ります。

テューバの管の長さは約5mもあるそうで、そのホースを吹き鳴らすと「おお!」と感嘆の声が上がりました。

演奏に戻り、チャイコフスキー「バレエ音楽《眠りの森の美女》よりワルツ」を。ロマンティックなクラシックの名曲を楽しんだあとは、一転し、「スウィング」「ファンク」「ジャズワルツ」の3つの形式が連なった、ネーゲル「ジャイヴ・フォー・ファイブ」をお届け。

各楽器にソロがあり、個人技も必要とされるエネルギッシュでかっこいい曲で、金管五重奏の多彩さを実感しました。

続く質疑応答コーナーでは、お客様も一緒に和気藹々と盛り上がりました。

そして、締めくくりの1曲は、金管五重奏というジャンルの黎明期に書かれた作品の一つである、エワルド「金管五重奏曲 第1番」。

緊迫したメロディーや、美しいコラール、荘厳なフィナーレなど、オーケストラを聴いているかのような迫力と充実感がありました。

金管楽器の魅力を、レクチャーや質疑応答を通して〝知って"、19世紀後半~20世紀初頭に書かれた各曲の演奏を聴いて〝楽しむ"、充実のひとときとなりました。

暑い中ご来場いただいたみなさま、レポートをご覧いただいたみなさま、ありがとうございました。

今後の友の会イベントもお楽しみに!

【出演】こきんブラス(写真左から)

・阿部一樹(トランペット)

・北山順子(ホルン)

・喜名 雅(テューバ)

・戸髙茂樹(トロンボーン)

・林 千紗(トランペット)

|

友の会イベントレポート クラリネットとその仲間たち |

24. 01. 20 |

今回の友の会会員限定イベントは、楽器の魅力を演奏者自らがお伝えするシリーズとして、「クラリネットとその仲間たち」をお届けしました。出演は、小金井市在住で元読売日本交響楽団首席クラリネット奏者の藤井洋子さんと、同じく小金井市在住のピアニスト出羽真理さんです。

まずはクレリス「プロムナード」の演奏で開幕。

プロムナード(=散歩)というタイトルの通り、クラリネットの伸びやかな音が、晴れやかなワクワク感を演出します。

続いて、今回使用する6本のクラリネットをご紹介。短い(音が高い)順に、E♭管、C管、B♭管、A管、バセットホルン、バスクラリネットがずらりと並びました。

クラリネットの歴史や形状の変遷のレクチャーの後は、クラリネットができるまでの製造工程の映像を鑑賞。多くの職人さんの人の手によって、1本1本精密に作られていることがわかりました。

クラリネットの命ともいえる、吹き口につけるリードの製造過程も画像を使って説明。

そして前半の締めくくりは、クラリネット奏者でもあったベールマン作曲の「アダージョ」を。クラリネット愛に満ちたお話のあとに聴くアダージョは、より一層の気品と愛らしさに溢れているように感じられました。

休憩を挟んで後半は、バスクラリネットでのブラームス「眠りの精」、バセットホルンでのシューマン「アダージョとアレグロ」より冒頭部分など、次々と楽器を持ち替え、トークを挟みながらの演奏をお届けしました。ドヴィエンヌ「クラリネット・ソナタ 第1番」では、同じ部分を、C管とB♭管で聴き比べるという体験も。

質疑応答を挟んで最後の曲は、モーツァルト「クラリネット協奏曲 第2楽章」をA管で。

あたたかく豊潤なクラリネットの音色が会場を包み込み、大きな拍手で終演となりました。

ピアニストの出羽さんも、「長いこと色々な方の伴奏をしているけれど、ひとりの奏者が1回の演奏会で6種類もの楽器を吹くのは見たことがありません」というほど、貴重な機会となりました。

ご来場いただいたみなさま、レポートをご覧いただいたみなさま、ありがとうございました。

【演奏曲目と使用楽器】

・クレリス:プロムナード(B♭管)

・ベールマン:アダージョ(B♭管)

・ブラームス:眠りの精(バスクラリネット)

・シューマン:アダージョとアレグロより 冒頭部分(バセットホルン)

・ドヴィエンヌ:クラリネット・ソナタ 第1番より 冒頭部分(C管/B管)

・ベルリオーズ:幻想交響曲 第5楽章より(C管/E♭管)

・カユザック:カンティレーヌ(B♭管)

・モーツァルト:クラリネット協奏曲 第2楽章(A管)

(アンコール)・ウェーバー:クラリネット協奏曲 第1番 第2楽章(B♭管)

|

友の会イベントレポート コンサートを支える仕事人~ステージマネージャー編~ |

23. 09. 13 |

今回の友の会会員限定イベントは、「コンサートを支える仕事人」シリーズの第3弾。「調律師」「コレペティトール」に続き、「ステージマネージャー(通称:ステマネ)」の仕事に迫るトークセッションを開催しました。

出演は、国内外のオーケストラに帯同し、当館の「こがねいガラ・コンサート」にも長年携わっていただいている、ステージマネージャー根本孝史さんと、聞き手のクラシック音楽ファシリテーター飯田有抄さん。

自己紹介のあとは、「本日の客席、何か気がつきましたか?」という問いかけから。

実は、指揮台を中心に、オーケストラの並びに客席を配置し、お客様に奏者の気分を味わっていただく仕掛けだったのです。

会場が和んだところで、第1章「ステージマネージャーとは?」

根本さんによると、「演奏会がスムーズに進むようにセッティングをしたり、合図を出したりする進行役」とのこと。その事前準備として作成するタイムテーブルや図面、セッティング風景の動画を投影しながら、具体的な仕事内容を説明。様々な方向からのリクエストに対して、調整・判断していく仕事であるため、「バランス感覚が大切!」だそう。

第2章は「日本と海外との違い」

日本の舞台は、建築を由来とした尺貫法が用いられており、例えば、ステージに段差を設けるときに使う平台のサイズも「さぶろく」(=「3尺×6尺」)などと呼びます。「蹴込」「つかみ」「箱馬」「開き足」などの部品や、「千鳥」「相掛け」などのテクニックについて、実物を提示しながら丁寧にレクチャー。

日本と似ている作りの多いアジアの舞台や、歴史があって出入口が狭い建物が多いヨーロッパの舞台については、写真を映しながら、それぞれの特長や施されている工夫、苦労したエピソードなどを披露。貴重な写真の数々に、驚きと感心の声が上がっていました。

ひな壇を見学しつつの休憩後は、第3章「コロナ禍でのステマネ」

生演奏こそが必須で至上であったクラシック界においても、コロナ禍で「配信」というジャンルが生まれ、ステマネにとっても撮影や配信を意識したセッティングや、ディスタンスをとったセッティングなど、新たな課題に試行錯誤したそう。みなさまも、配信ならではのメリットと、生演奏が再開したときの感動、両面を味わった数年になっているのではないでしょうか。

第4章は「こがねいガラ・コンサート」

当館の主催公演として、2012年から続く「こがねいガラ・コンサート」ですが、根本さんは2014年から携わっています。こがねいガラ・オーケストラの企画・指揮を務める茂木大輔さんとのNHK交響楽団時代からのエピソードを交えて、次回のコンサートが楽しみになるちょっとした裏話を披露していただきました。

そして最後は質疑応答。

オーケストラの弦楽器が2人1組である意味や、イスの選択や楽器配置の決定権は誰にあるのか、といったオーケストラのシステムに関する諸質問のあとに、「ステマネとして喜びを感じるのはどんな時ですか」という質問が。「やっぱり演奏が終わったときのお客様の拍手です」とのこと。その拍手は演奏者に向けられたものだけど、その最高の響きを創り出すことに寄与する仕事なので、やっぱり演奏後の拍手は嬉しいとのことでした。

次のコンサートからは、より意味の深い、心のこもった拍手ができそうです。

根本さんと飯田さんの、自然体でテンポのよいトークセッションで、「コンサートを支える仕事人」のはたらきを楽しく学んだひとときでした。

ご来場いただいたみなさま、レポートをご覧いただいたみなさま、ありがとうございました。

今後の友の会会員限定イベントもお楽しみに!

【友の会の詳細はコチラから】

|

友の会イベントレポート 知って楽しむ伝統芸能~祈りと華の琉球舞踊~ |

23. 06. 30 |

梅雨の晴れ間の暑い昼下がり。

今回の友の会会員限定イベントは、今年度の主催公演の目玉である「にっぽん、体感。―古典芸能の祭典」シリーズにも関連し、「知って楽しむ伝統芸能~祈りと華の琉球舞踊~」をお届けしました。出演は、小金井出身で琉球舞踊太圭流華の会師範の孤島丘奈(こじまたかな)さんと、そのお弟子さんの川上こころさん、大城穂乃佳さんです。

まずは孤島さんの曲紹介から、川上さんと大城さんによる「かぎやで風(かじゃでふう)」の演舞で幕開け。

「かぎやで風」は結婚式などでも演じられる、華やかなお祝いの舞です。雅やかな雰囲気でご来場いただいたお客様に感謝とお祝いの気持ちを贈ります。

続いて、孤島さんによるレクチャーでは沖縄の歴史と琉球王国の特徴、それを踏まえた琉球舞踊の歴史と種類について、映像も交えてわかりやすく解説。

神様を「呼ぶ」→恵みを「いただく」→神様に「お帰りいただく」という祭祀での所作から、琉球舞踊の特徴的な動き「こねり手」になったというお話を聞きながら、お客様も一緒に手を動かしてみるなど、体験もしながら、楽しく理解を深めることができました。

休憩の後は、再び、川上さんと大城さんによる演舞「加那よ」。

「加那よ」とは「愛しい人よ」という意味で、リズミカルで賑々しい恋の舞。若い踊り手さんのフレッシュさも相まって、とても愛らしく魅力的なパフォーマンスに大きな拍手が送られました。

後半のレクチャーは、沖縄の染織物について。

沖縄は「工芸の島」とも称され、その中でも染織物は、13品目もが国の伝統工芸品指定を受けているそう。

琉球王朝時代に位の高い女性の礼装だった「琉球びんがた」と、沖縄の自然や動植物を図柄に取り入れた「琉球絣(がすり)」は、立候補いただいたお客様をモデルに、実際に着付け体験も行いました。和装は着物を羽織ったあとに太い帯を締めますが、琉装は細帯を体に結んでから着物を羽織って、細帯に布を挟み込む着付け方。和装と全く異なる着方に、感嘆の声が聞こえました。

ステージ横に沖縄の染織物の実物を展示したところ、開演前や休憩時間に手に取って観察する方も多く、質疑応答では、小金井出身の孤島さんが琉球舞踊の世界に入ったきっかけや、立ち姿の基本とその意味など、深い質問が次々とあがり、友の会会員のみなさまの関心度の高さが伺い知れました。

最後は、孤島さんによるキリっと鮮やかな「鳩間節」の演舞で締めくくり、まさに「知って楽しむ」そして、「もっと知りたくなる」イベントとなりました。

ご来場いただいたみなさま、レポートをご覧いただいたみなさま、ありがとうございました。

今後の友の会会員限定イベントもお楽しみに!

【友の会の詳細はコチラから】

|

友の会イベントレポート ショパンが生きていた時代の楽器で聴く 名曲レクチャーコンサート |

23. 02. 21 |

今回の友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベントは、開館10周年記念の『ピアノ・フェスティバル』の特別企画として、小川加恵さんによるフォルテピアノのレクチャーコンサートを開催しました。

まずはレクチャーから。

ピアノの歴史は、今からおよそ300年前のイタリア、1700年頃にクリストフォリによって作られた「クラヴィチェンバロ・コル・ピアノ・エ・フォルテ(弱音も出せるチェンバロ)」から始まると言われています。

18世紀後半になると、ピアノ製作の中心はウィーンに移り、モーツァルトやベートーヴェンもこのようなフォルテピアノを使って作曲したということで、小川さんの愛器、1835年製のフォルテピアノ「アントン・シュヴァルトリンク」で、モーツァルトやベートーヴェンの小品を数曲披露。モダンピアノよりも軽快なその響きは、スケールや細かいパッセージがコロコロと軽やかで、サロンコンサートのような優雅な雰囲気に包まれました。

フォルテピアノは音の減衰が早いということを示す実験も。

ベートーヴェンの「月光ソナタ」は、もともとは「ペダルは最後まで踏みっぱなし」の指示が楽譜に記されていたといいます。モダンピアノではペダルは踏みかえながら弾くのが当たり前なこの曲を、当時の楽器で、当時の指示通りペダルを踏みっぱなしで弾いた演奏は、非常に貴重な音体験となりました。

続くレクチャーは、お持ち込みいただいた「アントン・シュヴァルトリンク」について。

1835年、プラハ(旧オーストリア帝国)生まれのこの楽器は、ボディは木目のきれいなウォールナット、白鍵には真珠層を持つ貝が貼られ、黒鍵は金箔の上にべっ甲がかぶせられており、職人のこだわりが随所に感じられる工芸品のような美しさ。

シューベルトの「即興曲 第3番」の演奏を楽しんだあとの休憩時や終演時には、お客様も興味津々でその美しさに見とれていました。

後半は、まさにこの楽器が生まれた頃に作曲された名曲、ショパンの「ノクターン」「幻想即興曲」から。フォルテピアノは音域ごとに異なる音色を持つのも特徴のひとつ。低音域は優雅でかすかにうなるような音色、中音域は丸く柔らかな印象、高音域ではきらめくような音色という説明を受けてから、それぞれの音域の音色を噛みしめるように楽しみました。

クララ・シューマンの「ノットゥルノ」の演奏に続いては、質疑応答を。

モダンピアノとの弾き心地の違いについての質問や、音量についての質問などが飛び交い、小川さんはこの楽器との出会いや魅了されたポイント、ご自身の小柄な体格との相性など、演奏者ならではの熱い想いを語ってくださり、最後はロベルト・シューマンの「謝肉祭」からの演奏で終演となりました。

外は雪。凍えるような寒さの日でしたが、温もりのある音色で束の間のタイムスリップを堪能したひとときとなりました。

来年度の友の会イベントもどうぞお楽しみに。

|

友の会イベントレポート 朗読×解説で愉しむ! 没後100年 森鷗外の世界 |

22. 11. 13 |

今回は、友の会イベントとして初めて「文学」「朗読」をテーマに開催しました。

最初の朗読は『高瀬舟』。

舞台は京都の罪人を遠島に送るために高瀬川を下る舟。その舟に乗せられてきた罪人・喜助の晴れやかな顔を見て、護送役の同心、庄兵衛は彼を不審に思い、訳を尋ねるところから物語は始まります。

地元の俳優・朗読家、長谷川葉月さんの抑揚をおさえた「静」の朗読が、情景や心情を描き出し、文学そのものの味わいを感じさせました。

続く文京区立森鷗外記念館の倉本幸弘さんによる熱意溢れる「動」の解説では客席を沸かせました。

鷗外は、「高瀬舟縁起」の中で自らその主題について「知足(満足することを知る)」と「ユウタナジイ(安楽死)」だと解説していることを紹介。しかし倉本さん曰く「作家自らが解説していることを鵜呑みにするのではなく、だからこそ他の主題が隠されているのではないかと読むと面白い」とのこと。

後半は再び『電車の窓』という知られざる小品を朗読しました。

舞台は冬の夕暮れの市電。「僕」は乗り合わせた美しい女性を観察し、「こう思っているんじゃないか」と想像をふくらませていきます。

長谷川さんの淡々と読み上げる男性の心の声が、一緒に女性を観察しているかのように感じられました。

続く倉本さんの解説は、昔の駅の絵や、路面電車の路面図をスクリーンに映しながら、「電車の登場によってこれまで出会うことがなかった、住むエリアや職業・身分の異なる人と人が出会うようになったことで、このような作品も生まれた」という社会的背景をレクチャーいただきました。

最後の対談では、鷗外作品の特徴や朗読というものについてなど、お互いへの興味が尽きないトークが展開され、お客様からの質問にもお答えいただき、温かい雰囲気で終演となりました。

お客様からは、「淡々とした朗読がかえってドラマチックな景色を浮かび上がらせてくるようで感動した」「鷗外の読み方を教えていただき、またあらためて読んでみたいと思った」などのお声をいただきました。

また、今回は小金井市立図書館の協力で、鷗外関連本をお貸し出しいただき、開場時間や休憩時間にご覧いただきました。

ご来場いただきましたみなさま、レポートをお読みいただきましたみなさま、ありがとうございました。

今後の友の会「こがねいメンバーズ」会員イベントもお楽しみに!

|

友の会イベントレポート 知って楽しむ世界の音楽 バラライカ ~ロシアの民族音楽とその魅力~ |

22. 07. 22 |

今回の友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベントは、「知って楽しむ世界の音楽 バラライカ~ロシアの民族楽器とその魅力~」と題し、日本唯一のプロバラライカ奏者、北川 翔さんによるトークイベントを開催しました。

本場ロシアでも高い評価を得、日本はもちろん世界から注目される北川さんが、その知られざるロシアの民族楽器の構造や歴史、ご自身のロシア民族音楽との出会いなどについて、時折実演を交えながら語ってくださいました。

元々は沖縄の三線のように仲間内で歌ったり踊ったりする時にワイワイと奏される楽器で、木の板が一番少なく済む三角錐の形で、フレットもなし、という素朴な農民の楽器であったというバラライカ。

この楽器に魅せられたワシーリー・アンドレーエフにより楽器の改良が進んで、北川さんが手にしているプリマ・バラライカを含め6種類となり(9月23日の公演では一番大きいコントラバス・バラライカも登場予定です!)、楽器の地位も向上、コンサートで奏されるまでになったといわれています。

奏法は15種類ほどあるそうですが、ピックや爪を使わず、指先で奏するのがバラライカの特徴だそう。指で奏するからこその柔らかな音色が郷愁を誘います。

北川さんが愛用しているプリマバラライカで、ロシア民謡「カリンカ」を演奏してくださった時は、美しい音色とスピード感のある手さばきに会場から拍手が沸き起こりました。

会場からの質問タイムや、開演前・終演後の楽器展示を熱心にご覧いただくなど、お客さまの興味・関心の深さを感じられた、充実のイベントとなりました。

9月の公演では、バラライカと抜群の相性を誇るアコーディオンとのデュオや、ロシア民族楽器アンサンブルでの演奏を、大ホールの豊かな響きの中で存分にお楽しみいただけますので、ぜひお越しください。ご来場お待ちしております。

【公演情報】

9月23日(金・祝)14:00開演 大ホール

ホールの響きシリーズ

「北川 翔 バラライカ・コンサート~哀愁のバラライカ~」

詳細はこちら

|

友の会イベントレポート オーボエに魅せられて |

22. 02. 17 |

今回の友の会イベントは「オーボエに魅せられて」と題し、小金井市在住で、東京フィルハーモニー交響楽団オーボエ奏者である杉本真木さんが、同じく小金井市在住のピアニスト・出羽真理さんとともに、演奏とトークをお届けしました。

まずはサン=サーンスの「オーボエ・ソナタ 第1楽章」から。開幕を告げるチャイムのようなメロディーから始まり、オーボエの上品で端正な音色が響きました。

続いてオーボエやイングリッシュホルンの歴史や特性を、クイズや映像を交えながら紹介。何でも簡単に「検索」できる現代ですが、奏者ならではの豆知識や経験を元にしたトークは聞きごたえがありました。

とりわけ、「楽器持ち替えの苦労」では、オーケストラにおいて2ndオーボエは〝いかに溶け込むか″に注力するパートであるのに、イングリッシュホルンに持ち替えたとたん〝メロディーとして主張すること″を求められることが難しいという話が印象的でした。

次に、牧歌的な場面や不吉な死を予感させる場面で使われることから、通称「死神楽器」とも呼ばれているイングリッシュホルンの魅力を存分に感じられる、シベリウスの「トゥオネラの白鳥」を演奏。やわらかい音色でありながら、緊迫感のある引きずりこまれるような長い長いフレーズをピアノの不穏な和音とともに紡ぎました。そして、サン=サーンスの「オーボエ・ソナタ 第2・3楽章」で前半が終了。

後半はピアソラの「オブリヴィオン(忘却)」からスタート。バンドネオン、ギターなどでも演奏される曲ですが、オーボエ版も哀愁ただよう感じがとてもステキでした。

後半のトークは「3日に1回は本番があるという東京フィルでの活動」や「休日の過ごし方」「本番前の過ごし方」など、演奏家の日常がわかる、ここでしか聞けない話のオンパレード。オーボエ奏者に欠かせないリード作りについては、映像も交えて説明。良いリードを数多く作ろうとするとキリがないから、家族と一緒の時間は作業をしないというマイルールを決めているとか、子どもが小さいときは特に危険な作業であるため、リードに負担をかけずに長持ちする吹き方を身に着けたなどの「お母さん奏者あるある」まで披露。華やかなステージに立つ演奏家を身近に感じるエピソードが印象的でした。

演奏は、ワーグナーの楽劇「トリスタンとイゾルデ」から1拍の休符もないというハードなイングリッシュホルンのバンダ(オーケストラとは別の場所で吹く)ソロと、対照的にピアノとの掛け合いも楽しい、軽快で華麗なシュトラウスⅡ世のオペレッタ「こうもり〈変装〉曲」をお届け。

演奏もトークも盛りだくさんな内容で、楽器と演奏家の魅力が凝縮した充実の時間でした。

[出演](写真左から)

・出羽真理(ピアノ)

・杉本真木(オーボエ、イングリッシュホルン)

|

友の会イベントレポート 知って楽しむ伝統芸能~太神楽×時代考証~ |

21. 06. 10 |

2021年度最初の友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベントを開催しました。

江戸時代から伝わる大衆芸能を味わいつつ、時代考証のプロが解説する人気企画の第3弾。

今回は、「太神楽×時代考証」をお届けしました。

まずは、2021年3月に「令和2年度 国立演芸場『花形演芸大賞』銀賞」を受賞された、演芸界のホープ 鏡味仙成(かがみ せんなり)さんが登場。太神楽のルーツは日本神話の「天の岩戸開き」であり、神事で舞う獅子舞から派生したことや、江戸時代の太神楽師は実はスパイだった!?など興味深いお話で参加者を惹きつけました。

お次は太神楽のパフォーマンスです。手始めはバランス芸。額に和傘を乗せ、決めポーズ。

その後、毬や金輪、角枡などを和傘の上で回していきます。

中でも盛り上がったのは、湯呑茶碗! 瀬戸物なので、落とすと割れてしまいます。

〈漆を塗った傘×湯呑茶碗〉という滑る組み合わせ...。会場は緊張感に包まれます。さあどうなる!?

湯呑茶碗の回るスピードに合わせて、会場の拍手とどよめきも大きくなっていきます。

ピタッと綺麗に止めて見せた仙成さんが一言。「ちゃ(わ)んとできました」。

そこから、顎の上にバチや茶碗を次々に積み上げていく立てもの芸「五階茶碗」を披露しました。

おめでたい華麗な芸の連続で、会場は華やかな空気に包まれました。

続いては、東京学芸大学名誉教授/時代考証学会会長である大石学先生のご登壇。

最初に時代考証の観点から、辞典や江戸時代の人々の川柳を用いて「太神楽とは」を説明しました。

また、「江戸時代における多摩地域の民間芸能と太神楽」と題し、多摩地域の古い資料に残された当時の娯楽にまつわる記述を紹介。

そこには、太神楽や義太夫などの芸能、相撲や花火などの娯楽を年中行事に取り入れて楽しんでいた庶民たちと、年貢の減少や風紀の乱れを恐れ、娯楽を厳しく規制しようとした江戸幕府との関係性が記されており、大石先生の解説で、芸能が江戸の日常と共にあったことが生き生きと伝わってきました。

近代化が進むにつれて民間での芸能の継承が難しくなってきた今、江戸時代には取り締る側だった国が、逆に率先して文化芸術を守るために様々な施策を行っているというのも興味深い話でした。

そして、後半で仙成さんが再登場。難易度の高い、毬やバチの投げもの芸を披露。

大石先生のお話の後に見ると、一段と深い味わいを感じられました。

最後は、お二人の対談&質問コーナー。

太神楽の世界に入ったきっかけや、伝統芸能の継承についてお互いの興味が尽きることなく話が弾みました。仙成さんの素晴らしさを熱心に紹介する大石先生に対し、謙遜する仙成さん。

参加者からは温かいエールや、普段は聞けない趣味についての質問等も飛び出し、終始楽しく優しい雰囲気の対談になりました。

仙成さんは「今日この舞台が出来てよかった。若者がゆえに周囲の期待が大きく、プレッシャーもあるが、とにかく楽しくやっていきたい。」とコメントされていたのが印象的でした。

今後の友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベントも、どうぞお楽しみに!

[出演]

・大石 学(時代考証学会会長)

・鏡味仙成(太神楽)

|

友の会イベントレポート 「チェロのしごと」 |

21. 03. 31 |

今回の友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベントは、「チェロのしごと」と題し、小金井ゆかりのチェロ奏者、阪田宏彰さんと小川和久さんがチェロについてとことん深堀りする企画をお届けしました。

まずは、ヴィヴァルディの「2台のチェロのための協奏曲 ト短調」の演奏からスタート。端正で美しいザ・クラシックなコンサートの幕開け...かと思いきや、阪田さんによる、ユニークなうんちくトークが始まりました。

前半は「オーケストラでのしごと」「室内楽でのしごと」「ソロ楽器としてのしごと」という編成による違いについて、小川和久さん(チェロ)と斎藤 龍さん(ピアノ)との演奏を交えながら解説。淡々とした口調ながらもユーモアにあふれたトークに、時折ドッと会場が沸きました。

中でも「オーケストラでのしごと」部分では、弦楽器群が数多くいるワケ、芯になる音を弾く人と楽器の共鳴を計算しながら弾く人による協働で生じる効果、正しく弾くことが困難なほど速いトレモロで時には効果音的な役割も果たすなど、興味深い職人的なしごとの数々を紹介。「ここだけの裏話」も盛り込まれ、今後オーケストラを聴くときの楽しみがぐんと増える内容でした。

「室内楽のしごと」部分では、ボロディンやシューマンの甘く美しい旋律を奏でたと思えば、ショスタコーヴィチの曲で人工フラジオという緊迫感に満ちた超絶技巧を披露。「ソロ楽器としてのしごと」部分では、J.S.バッハの同じ曲で正統派ドイツ語版の弾き方とスペイン語版の弾き比べを行うなど、他ではなかなか聴けない演奏が次々に繰り広げられました。

後半は、「時代やジャンルによる弾き方の違い」について。

古楽のノンヴィブラート奏法や通奏低音に始まり、チェロといえばこの曲サン=サーンスの「白鳥」や、それに対して書かれたというヴィラ=ロボスの「黒鳥」、情感たっぷりに歌い上げるピアソラのタンゴ、ギターのような特殊なピチカートやチョップ奏法を用いたジャズやラグタイムなど、解説を挟みながら、多彩な演奏を披露。

圧巻だったのは、ディープ・パープルの「スモーク・オン・ザ・ウォーター」。ロックは電子楽器のようなノイズを生み出すために圧をかけ続ける力仕事だということがよくわかる熱演でした。最後はビートルズメドレーとアンコールの蘇州夜曲で終演しました。

チェリスト2人のチェロに対する愛と飽くなき探求心を通じて、編成や時代、ジャンルを超越して〝良いしごと″をするチェロという楽器の奥深さに魅せられた貴重な時間となりました。

今後の友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベントも、みなさまの興味関心が広がるような企画をご用意していきますので、どうぞお楽しみに。

[出演](写真左から)

・小川和久(チェロ)

・斎藤 龍(ピアノ)

・阪田宏彰(チェロ)

|

友の会イベントレポート 「知って楽しむ世界の音楽~祈りの島のガムラン~」 |

20. 12. 14 |

今回の友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベントは、「知って楽しむ世界の音楽~祈りの島のガムラン~」と題し、インドネシア・バリ島のガムラン音楽のレクチャーコンサートを実施。

「知って楽しむ世界の音楽」シリーズとしては、「魅惑のアルゼンチンタンゴ」「幻の古楽器『バリトン』」に続き3本目となります。

6月に予定していた公演を12月に延期、感染症対策のため、会場を小ホールから大ホールへ移しての開催となりました。

まずは荒内琴江さん、近藤友麻さんによる舞とスカル・ジュプンによるガムラン演奏「パニャンブラマ(歓迎の花撒きの踊り)」で幕開け。ガムランの響きと煌びやかな歓迎の踊りで、一気に大ホールからバリへと誘われました。

続いて、スカル・ジュプンの代表・瀬戸宏さんが、ガムラン音楽の背景となる、バリ島の自然・社会・宗教についてのレクチャーを行いました。「バリ島に行ったことがある方は?」との呼びかけには多くのお客様の手が上がり、出演者のみなさんもびっくり。

各楽器と音楽の仕組みの説明では、旋律が繰り返される「周期性」、中心の旋律に高音の細かい装飾音、低音で音数の少ないベースパート、ゴング、太鼓、シンバルなどが重なって音響が作られる「多層性」、2台1組で異なるリズムを奏でて1つの旋律となるコテカンという技法が用いられる「共同性」について、実演を交えてわかりやすくレクチャーいただきました。

そして、お客様も手拍子でガムランのリズムを体験し、大いに盛り上がりました。

前半の最後は内藤愛さんによる、即興的で勇ましい男踊り「バリス(戦士の踊り)」。

目線、手の指先、足の指先まで力みなぎる迫力の舞踊と、緩急、大小と、目まぐるしく変化する演奏にくぎ付けになりました。

後半は、レクチャーからスタート。バリ島の様々なガムランや踊りについて、それが奏される儀式の映像、そのリズムの元となったであろう自然の中の生き物の鳴き声や、人々の生活音など、多面的にガムランを紹介していただきました。自然や生活、祈りと密接に結びついているガムランを、より深く理解する機会となりました。

最後は再び荒内さんと近藤さんによる舞で「レゴン・ラッサム(ラッサム王物語)」。2人でシンクロして踊る前半と、ストーリーを表現する後半、どちらも見ごたえたっぷりでした。

お客様からは、「旅行に行ったときは異国情緒として楽しんだけれど、今回の解説でその背景や音楽的仕組みを知ることができて、より興味がわいた」「演奏も踊りも素晴らしかった」などのお声をいただきました。

今後の友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベントも、感染防止対策を講じながら、みなさまの興味関心が広がるような企画をご用意していきます。どうぞお楽しみに。

[出演]

●スカル・ジュプン(ガムラン)

瀬戸 宏 足立真里子 岡部景子 加藤公敏 木下浩司 佐々木典子 田仲 文 塚原 尚

塚原 環 平川麻木子 平山麻実 藤田栄子 吉田有紀 渡邉暢子 亘 寛子 鈴木良枝

●荒内琴絵 近藤友麻 内藤 愛(舞踊)

|

友の会イベントレポート 「中川瑞葉 ピアノ・コンサート ~天空の響きと現代の音楽~」 |

20. 10. 01 |

コロナ禍で公演の中止や延期が相次いだため、久々のイベントレポートとなりました。

今回の友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベントは、「中川瑞葉 ピアノ・コンサート ~天空の響きと現代の音楽~」と題し、小金井在住のピアニスト中川瑞葉さんが、"月、星、宇宙"をテーマにした楽曲を中心に、現代音楽の魅力的な世界へと誘いました。

定員を大幅に抑え、受付では検温や体調確認用紙の提出など、みなさまにご協力をいただきながらの開催となりましたが、開演前より、コンサートの再開を待ち望んでいた会員さまの静かで熱い期待をひしひしと感じました。

サティの「4つのオジーブ 第1番」、モーツァルトの「きらきら星変奏曲」の演奏に続いて、自己紹介。沖縄で農業をやったり、自動車整備工場でアルバイトをしたりといったピアニストらしからぬ(!?)経歴や、ステイホーム期間中にお子さまやワンちゃんと野川を散歩されたこと、小金井名物の坂を克服するために電動自転車を購入したことなどの地元トークに、久々のコンサートへのお出かけで緊張されていたお客さまもホッと笑顔になりました。

また、ヴォーカルのジェシカさんとのプロジェクト"RE-CLASSIC STUDIES(クラシック音楽の再生と翻訳)"について映像を交えてご紹介いただきました。フォーレやドビュッシーの歌曲をクラシックの声楽家ではないヴォーカリストが歌い、効果音や音響のエフェクトを加え、現代的にアレンジ。新鮮でありながら、すっと耳になじむ、不思議で素敵なプロジェクトのご紹介でした。次に企画されているというラヴェルも楽しみです。

前半の最後はヒナステラの「アルゼンチン舞曲集」。激しいリズムや複雑かつロマンティックなハーモニー、土俗的でダイナミックなスケール感の大きい演奏を楽しみました。

後半は西村朗の「ピアノのための《星の鏡》」からスタート。楽譜に「天空はるかに冷たくきらめく星の鏡」とあり、中川さんが「無音より静かな音」と表現する、まさに天空の響きが会場を満たし、至福のひとときとなりました。

続いて、その《星の鏡》にも用いられていた「倍音」のしくみや、現代音楽で用いられる手法のひとつである「内部奏法」について、映像やデモンストレーションを交えて解説。

最後は、中川さんのライフワークともいえるクラムの楽曲「マクロコスモス」を、楽譜を投影しながら演奏。十字型や螺旋状などの独特な楽譜を眺めながら聴くことで、よりイメージを膨らませることができたのではないでしょうか。

今後の友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベントも、感染防止対策を講じながら、みなさまの興味関心が広がるような企画をご用意していきます。どうぞお楽しみに。

[出演]中川瑞葉(ピアニスト)

[演奏曲目]

・サティ: 4つのオジーヴ 第1番

・モーツァルト: きらきらぼし変奏曲

・ヒナステラ: アルゼンチン舞曲集 Op.2

-年老いた牛飼いの踊り

-優雅な娘の踊り

-ガウチョの踊り

・西村 朗:ピアノのための《星の鏡》

・クラム:マクロコスモス第1,2巻 より

-死と雨のヴァリエーション「魚座」

-牧歌(紀元前10,000年のアトランティスの王国から)「牡牛座」

-無限の魔法陣(無窮動)「獅子座」

-夢の映像(愛と死の音楽)「双子座」

(アンコール)

・ドビュッシー:月の光

|

【友の会イベントレポート】 江戸糸あやつり人形に迫る! 人形と遣い手が織り成す不思議な魅力 |

20. 01. 11 |

友の会「こがねいメンバーズ」では、年に数回、会員限定イベントを開催しています。

今回は、小金井市に拠点を構え、「国記録選択無形民俗文化財」「東京都無形文化財」に指定されている、江戸糸あやつり人形劇団「結城座」さんによる、レクチャーとミニ公演をお届けしました。

まずは、人形遣いの結城育子さんより、結城座の成り立ちや歴史についてのお話。

結城座は、江戸時代の寛永12年(1635年)に初代結城孫三郎が江戸の葺屋町に旗揚げして以来、現在の十二代目まで、なんと385年もの歴史があるそうです。

近年では、「伝統と革新、古典と新作の両輪」を活動方針に掲げ、海外を巡演したり、国際演劇祭に招かれて共同制作をしたりなど、活動の内容もエリアもぐんぐん広がっています。

次に、人形の仕組みについてもわかりやすく解説。

手板(ていた)という板から、ピンと張って人形を吊っている「ききいと」が両肩と頭に計3本、ゆるみがあって人形を動かすための「あそびいと」が10数本あり、遣い手は手板を左手で持って一部の糸の操作をしながら、それ以外の糸は右手で操作します。糸の数は1本~40本まで、人形のサイズは5センチ~2メートルまで、演目によってさまざまなものがあるそうです。

日本の糸あやつり人形が独特なのは、首を左右に振る動きと、あごを前に出す動きができること、とのこと。心の機微を大切にし、より細やかな表現を追求してきた先代たちによる日本人ならではの工夫といえます。

着物を脱がせた胴も見せていただきましたが、竹、桐、たこ糸、ゴムの組み合わせでできた、意外にも簡素なつくり。ここから衣装をまとわせ、頭と糸をつけ、遣い手が息を吹き込むことによって、まるで生きているかのような人形の動きが生まれるのは驚きです。

続いて、2つの演目を披露いただきました。

まずは、坊主と幽霊・・・そしてガイコツ!のコミカルなやりとりが楽しい『千人塚』。

人形遣い自らがセリフを発するというスタイルの始まりとなった、9代目結城孫三郎が作り上げた演目だそうです。

客席からは、ときおり笑いが起き、ガイコツがバラバラになったところでは「お~!」と驚きの声もあがりました。

次は、新春にふさわしく、縁起のいい『寿獅子』。 ひとりで、どうしたらこんな複雑で躍動感あふれる動きを作れるのか不思議で、一瞬も目を離せない演目でした。

質疑応答を挟んで、最後は体験コーナー。

舞台にあがって、人形の写真を撮ったり、手板の持ち方を教えてもらって動かしてみたり。

人形の足を浮かせず、たるませず、普通に地面に立っているように持つだけでも難しく、「指がつりそう!」「これで長時間の演目をやるなんて本当に大変・・・」など伝統芸能の奥深さの一端を体感いただけたようです。

今後の友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベントも、どうぞお楽しみに。

[出演]結城座

結城育子、結城数馬、岡 泉名、湯本アキ

|

友の会イベントレポート 「オペラを支える仕事人 ~コレペティトール編~」 |

19. 09. 08 |

突然ですが、“コレペティトール”という仕事を存知ですか?

今回の友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベントは、「オペラを支える仕事人 ~コレペティトール編~」と題し、表に出ることは少ないけれど、オペラの制作には欠かせない、“コレペティトール”の仕事に迫る“トークライブ&ミニ・コンサート”をお届けしました。

前半は、ピアニストの古瀬安子さんと、クラシック音楽ファシリテーターの飯田有抄さんによるトークライブ。知られざるコレペティトールの仕事内容やその極意などが徐々に浮き彫りになっていきました。

オペラ歌手は、本番はオーケストラ伴奏で歌いますが、予算的にも物理的にも、最初からオーケストラ伴奏で練習することはできません。そこで活躍するのが“コレペティトール”です。

ピアノ1台で「ひとりオーケストラ」を担い、歌手がスムーズにオーケストラとの本番を迎えられるよう、オーケストラの楽譜や演奏を研究し尽くし、ストーリーや歌詞の緻密な勉強もしたうえで稽古に臨むとのこと。

ピアノ編曲版の楽譜に、実際のオーケストラで印象的な音や、登場人物の心情描写に欠かせない音を足して弾くさまを、実演を交えてレクチャーいただきました。歌手を厳しくも暖かくサポートするそのプロフェッショナルな仕事に、会場は感嘆の声の連続でした。

後半は、バリトン歌手の宇野徹哉さんを迎え、歌手からみたコレペティトールの存在などについて、3名によるトークを展開。続く会場からの質疑応答では、「稽古時間とその準備に費やす時間はどちらが長い?」「バレエのピアニストとの違いは?」「ピアニストは歌手の指示に従って弾くだけと思っていましたが、全然違うんですね?」など、たくさんの質問があがり、ユーモアを交えたやりとりに大いに盛り上がりました。

ミニコンサートでは、ピアニスト視点の楽曲解説も合わせて、オペラアリアやドイツリートをたっぷりと楽しみました。

今後の友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベントも、どうぞお楽しみに。

[出演]

・古瀬安子(写真中央、ピアニスト)

・飯田有抄(写真左、クラシック音楽ファシリテーター)

・宇野徹哉(写真右、バスバリトン歌手)

[演奏曲目]

・モーツァルト:歌劇『ドン・ジョヴァンニ』より セレナード「窓辺においで」

・シューマン:連作歌曲『詩人の恋』op.48より

第1曲「美しい5月に」

第2曲「私の涙から」

第3曲「バラよ、ゆりよ、鳩よ」

・ブラームス:歌曲「エオリアンハープに寄せて」op.19-5

・ブラームス:間奏曲 イ長調 op.118-2 <ピアノソロ>

・モーツァルト:歌劇『ドン・ジョヴァンニ』より 「カタログの歌」

|

友の会イベントレポート 「知って楽しむ世界の音楽 幻の古楽器『バリトン』」 |

19. 06. 13 |

6/4(火)に、友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベント「知って楽しむ世界の音楽 幻の古楽器『バリトン』」を開催しました。

声楽のバリトンでもなく、バリトンサックスでもない、このチェロのような楽器が“バリトン”です。

まず前半は、 このバリトンの構造と歴史について、エステルハージー・アンサンブルのミヒャエル・ブリュッシングさんがレクチャー。

ヴィオラ・ダ・ガンバと同じように張られた6~7本のガット弦のうしろ側に、9~27本もの金属製の共鳴弦が張られているのが特徴で、表の弦を弓で弾くと、うしろ側の弦が共鳴し、シャラシャラという柔らかな鈴のような音色や、倍音の豊かな残響が生まれます。

ネックの裏側は空洞になっていて、共鳴弦を左手の親指でハープのように爪弾いて演奏します。その複雑な構造ゆえ、演奏するのも、楽器を製作するのも難しく、作り手もほとんどいません。現在は世界に100台ほどしかない、まさに幻の楽器です。

後半は、ミニコンサート。

バリトンを愛したエステルハージー家に仕え、またニコラウスⅠ世・エステルハージー候の友人でもあった、ハイドンの曲を中心に、3曲演奏。当時のサロンコンサートの雰囲気を味わいました。

一見、擦弦楽器(弓で弦をこすって音を出す楽器)だけが並んでいる舞台から、リュートやハープ、チェンバロにも似た撥弦楽器(弦を弾いて音を出す楽器)の音が随所に聴こえる音楽は、不思議な魅力にあふれていました。

休憩時間には、演奏者のご好意で、バリトンを身近に見たり、触れたり、撮影したりできる機会を設けていただき、多くのお客さまがバリトンを囲んで談笑する場面がありました。

出演者のみなさんからは、「お客さまの関心が高く、たくさんの質問を受けて嬉しかった」とのお声がありました。

今後の友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベントも、どうぞお楽しみに。

[出演]

エステルハージー・アンサンブル

・ミヒャエル・ブリュッシング(写真中央、バリトン)

・アンドラーシュ・ボリキ(写真右、バロックヴィオラ)

・マリア・ブリュッシング(写真左、バロックチェロ)

[演奏曲目]

・F.J.ハイドン:バリトン三重奏曲 ロ短調

・A.L.トマジーニ:バリトン三重奏曲 第12番

・F.J.ハイドン:バリトン三重奏曲 ニ長調

|

【友の会イベントレポート】 時代考証のプロが語る! 落語にみる江戸のくらし リターンズ! |

19. 01. 28 |

1/22(火)に、友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベント「時代考証のプロが語る!落語にみる江戸のくらし リターンズ!」を、当館小ホールにて開催しました。

江戸時代から伝わる大衆芸能の落語を聞きつつ、時代考証のプロが噺に描かれている江戸のくらしの“ホント”に迫るこの企画。2017年に開催し、お客さまと出演者から寄せられた「ぜひ第2弾を!」との熱い声にお応えしての“リターンズ!”です。

まずは、「御慶(ぎょけい)」という正月を題材にした落語のネタによせて、東京学芸大学教授、日本時代考証学会会長の大石学先生より、江戸の年末年始についてのお話。

すす払い、新暦配布、芝居の千秋楽、浅草寺や神田明神の市、年忘れの宴、売初に向けての仕入れ、餅つきなどで賑わう暮れの風景を、文献をもとに紹介。正月は、夜中の0時ではなく、明け方の鶏の一声をもって始まり、新しい桶で若水を汲むことが事始めであるという、今とは異なる考え方や、お屠蘇やお雑煮、松飾や凧あげ、羽つき遊びといった今も残る風習など、平成最後の年末年始を過ごしたばかりのタイミングに興味深い話が盛りだくさんでした。

続いて、農工大学落語研究会出身の女流落語家、立川こはるさんによる落語「御慶」。

富くじに狂じている八五郎が、ついに一攫千金、裃袴で長屋中をやたら「ギョケイ、ギョケイッ!」と、新年の挨拶をして回るという噺。大石先生のお話によって、より鮮明に江戸の年末年始の情景が目に浮かんだところで、こはるさんの活き活き、はつらつとした熱演を楽しみました。「早く一張羅で挨拶周りに行きたいけど鶏が鳴くまで待つ」というくだりでは、思わずひざを打つ方も。

後半は、落語「棒鱈(ぼうだら)」からスタート。

料理屋を舞台にした、田舎侍と江戸っ子のケンカの噺。こはるさんの小気味良いべらんめい調が炸裂。スピード感溢れるパフォーマンスに、笑い声が絶えませんでした。

続いて、その登場人物「田舎侍」と「江戸っ子」について、大石先生のお話。現代のように交通網や情報網が発達していなかった江戸時代は、参勤交代によって、物や文化の行き来がありました。そのため、江戸で流行した最先端ファッションが地方に伝わり、それを“粋”だと思って身に着けて江戸に戻る頃には、流行遅れ=“野暮”になっているという時差も。「なるほど~!」という話の連続に、熱心にメモを取っている方もたくさんいらっしゃいました。

最後はお二人の対談。小金井の地元ネタや、興味が尽きないお互いの分野についての話題で大盛り上がりのうちに終了しました。大石先生の「われわれの先祖の暮らしぶりは、歴史の教科書からだけでは見えてこない。落語や文学から学ぶことがたくさんある」という言葉が印象的でした。

今後の友の会こがねいメンバーズ限定イベントも、どうぞお楽しみに!

|

【イベントレポート】 友の会こがねいメンバーズ会員限定イベント 滝 千春&沼沢淑音~ブラームスとドイツで聴く現代音楽を小金井に~ |

18. 12. 23 |

友の会「こがねいメンバーズ」では、年に数回、会員限定イベントを開催しています。

今回は、小金井ゆかりのヴァイオリニスト滝 千春と、注目の若手ピアニスト沼沢淑音(よしと)によるコンサートを開催しました。

クラシックといえば古典作品というイメージが強い中、滝さんがこの日のために特別に用意した演奏される機会の少ない現代曲を交えたプログラム構成。

前半はブラームスの「ヴァイオリン・ソナタ」と、滝さんのデビュー10周年を記念して編曲された「ピーターと狼」。

「ピーターと狼」では、演奏前に物語と登場するキャラクターの旋律モチーフを紹介し、

演奏とともに情景が目に浮かぶユニークな演出で聴かせました。

後半は、現代音楽中心のプログラム。

足踏みをしながら演奏するコリリアーノの「ストンプ」や、

超絶技巧がふんだんに使われているツィンマーマンの「ヴァイオリン・ソナタ」、そして難曲といわれるラヴェルの「ツィガーヌ」と熱演。

参加した会員さまからは「クラシックの幅の広さを感じた」「刺激的で良いプログラムだった」などのお声をいただきました。

最後はこきんちゃんと一緒に記念撮影です!

|

友の会イベントレポート 「知って楽しむ世界の音楽~魅惑のアルゼンチンタンゴ編~」 |

18. 09. 03 |

8/29(水)に、こがねいメンバーズ会員限定イベント「知って楽しむ世界の音楽~魅惑のアルゼンチンタンゴ編~」を、当館小ホールにて開催しました。

出演は、「小松亮太スペシャル・トリオ」コンサート(2016年大ホールにて開催)にもご出演いただいた、アルゼンチンが誇るギター奏者のレオナルド・ブラーボさん。

前半は、アルゼンチンタンゴの歴史についてのお話。

楽器編成、歌詞、リズム、ダンス、演奏スタイルなどの変遷や、タンゴと日本の関わりについて、写真や音源、映像も交えて紹介していただきました。穏やかで優しい語り口調の中に、タンゴへの深い情熱が感じられるお話で、アンケートにも「歴史の話がわかりやすかった」「タンゴにさらに興味がわいた」などのお声がたくさん寄せられました。また、ブラーボさんが時折放つ茶目っ気あるコメントに笑い声が起きるなど、あたたかい雰囲気のレクチャーとなりました。

後半は、ミニ・コンサート。

ガルデルやピアソラの名曲などを、ギター1本で演奏していただきました。夏の終わりに、優しくノスタルジックなギターの音色が響き渡り、満席の小ホールが異国の夕風を感じるテラスのような心地よい雰囲気に包まれました。

“情熱の”という形容詞で表されることが多い「タンゴ」ですが、それはある一面のこと。アルゼンチンタンゴの幅広さや奥深さを垣間見ることができ、もっと知りたく、もっと聴きたくなるような、好奇心をくすぐられるイベントとなりました。

今後の友の会こがねいメンバーズ限定イベントも、どうぞお楽しみに。

| 友の会イベントレポート「パイプオルガンの魅力」 | 18. 03. 28 |

3/8(木)に、こがねいメンバーズ会員限定イベント「パイプオルガンの魅力 ~オルガン音楽で辿る、スヴェーリンクからバッハまで~」を、当館小ホールにて開催しました。

日本を代表するオルガニストであり、日本キリスト教団小金井教会のオルガニストを務める松居直美さんが出演。

前半は、オルガンの歴史や構造などのお話を交えながら、オルガンの音色の変化を楽しめる曲などを披露。後半は、各国のパイプオルガンの写真をスライドで紹介。いろいろなパイプオルガンの美しさや複雑な演奏台の写真に各国・時代へ思いを馳せた後に、バッハを3曲堪能しました。

休憩時間には、オルガンの搬入・調律のために会場入りしていたオルガン製作者が、オルガンの内部を見せてくださり、オルガンを囲んで会話がはずみました。

製作者:Marc GARNIER Orgues(France) 製作年:1989年

普段、あまり触れることの出来ない、パイプオルガンの魅力を存分に体感できるイベントとなりました。

【演奏曲目】

J.S.バッハ :『アンナ・マグダレナのクラヴィーア小曲集』より メヌエット ト長調 、ト短調

『ゴルドベルグ変奏曲』より アリア ト長調 BWV988

J.P.スヴェーリンク :我が青春の日々は終わりぬ SwWV324

J.J.フローベルガー :VT・RE・MI・FA・SOL・LA によるファンタジア FbWV201

G.ムッファト :『音楽とオルガンの資料』より トッカータ 7番

J.S.バッハ :尊き御神の統べしらすままにまつろい BWV691

イエスよ、わが喜び BWV713

甘き喜びに包まれ BWV729