今年度も当館では、市内の小中学生が鑑賞レポートを書いて発信する「こがねいジュニア特派員」企画を継続!

ぜひご覧ください。(原文のまま、書き起こしています。)

************************************************

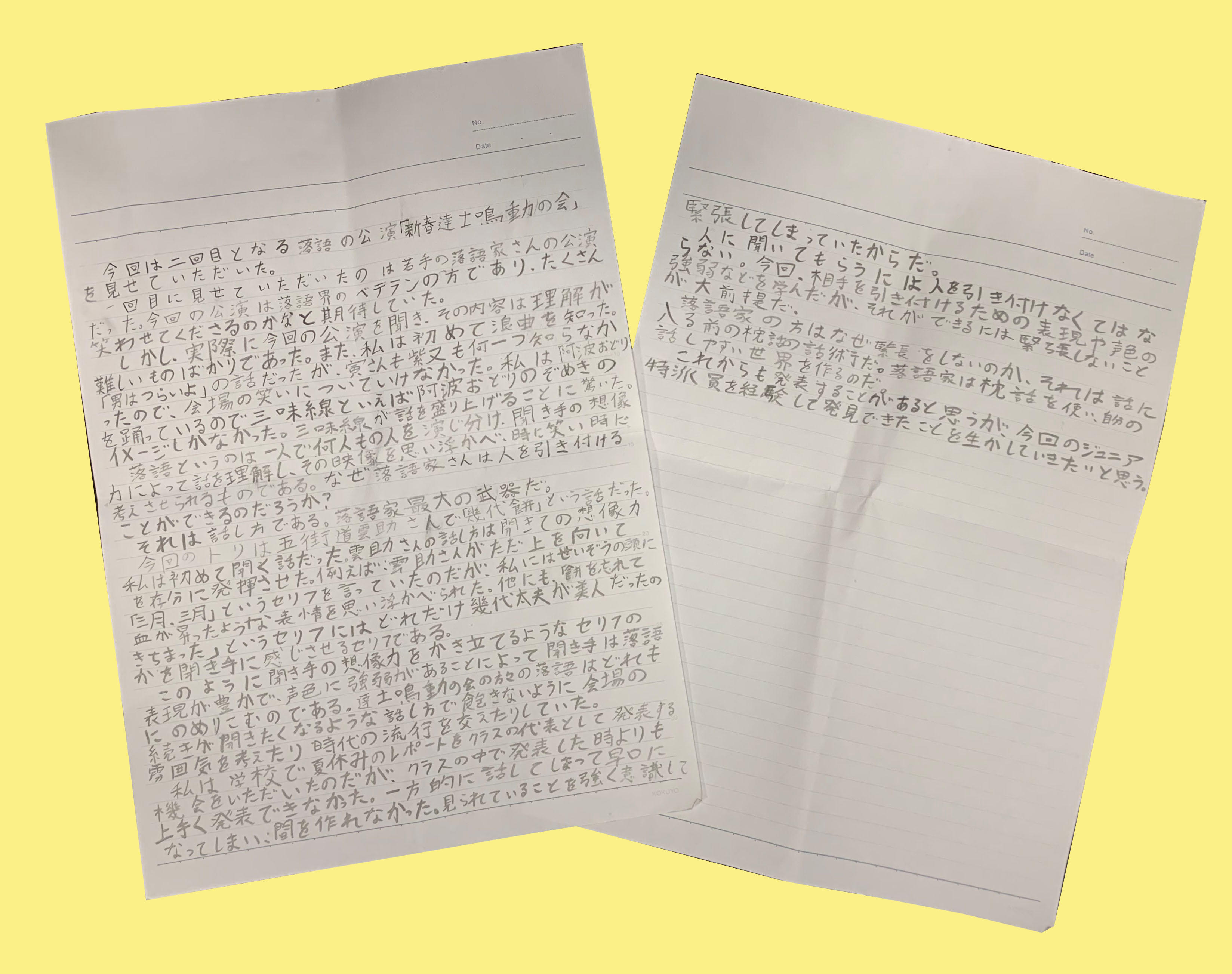

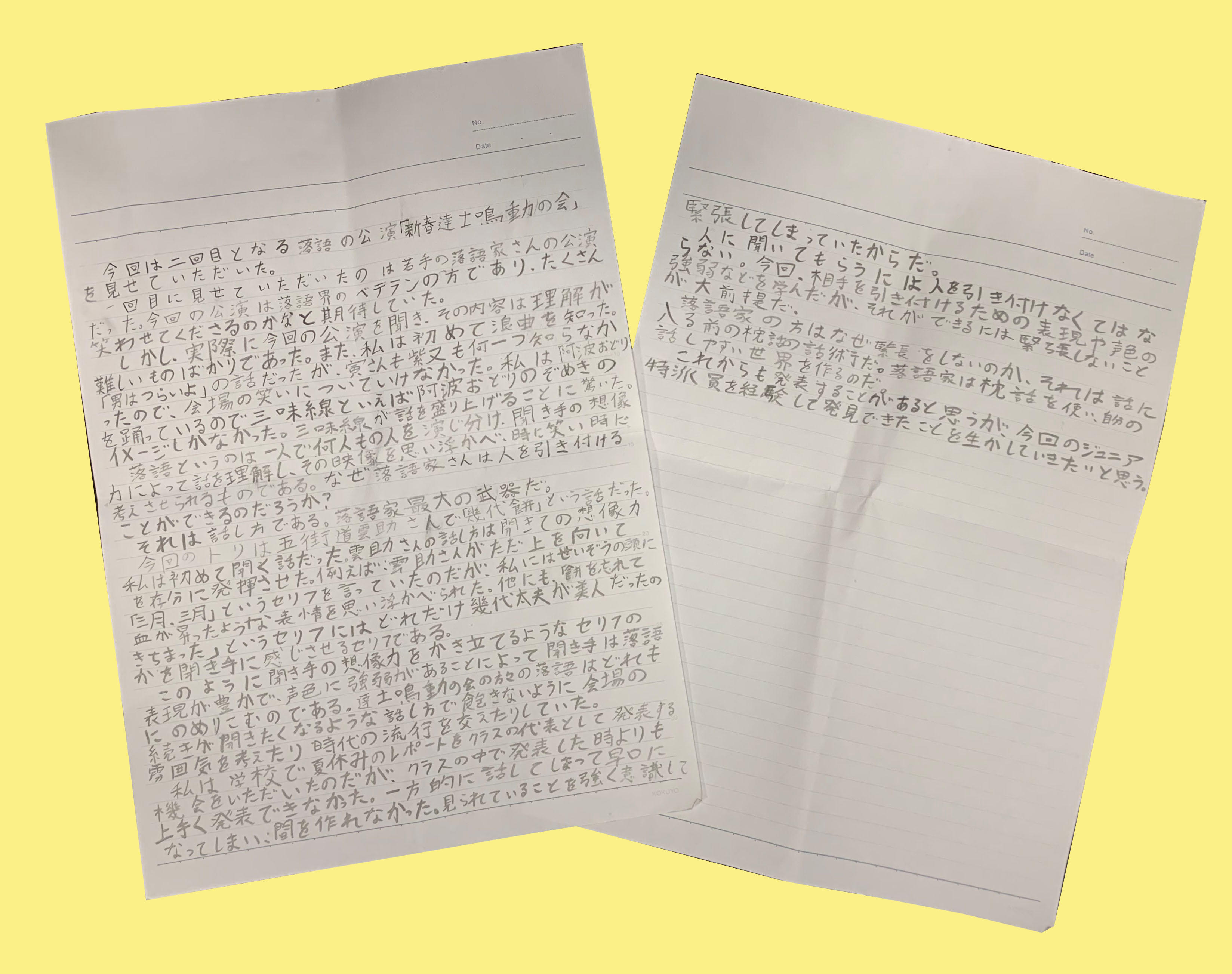

小金井市立小金井第二中学校 1年 池尻淳史

今回は二回目となる落語の公演「新春達士鳴動の会」を見せていただいた。

一回目に見せていただいたのは若手の落語家さんの公演だった。今回の公演は落語界のベテランの方であり、たくさん笑わせてくださるのかなと期待していた。

しかし、実際に今回の公演を聞き、その内容は理解が難しいものばかりであった。また、私は初めて浪曲を知った。「男はつらいよ」の話だったが、寅さんも柴又も何一つ知らなかったので、会場の笑いについていけなかった。私は阿波おどりを踊っているので三味線といえば阿波おどりのぞめきのイメージしかなかった。三味線が話を盛り上げることに驚いた。

落語というのは一人で何人もの人を演じ分け、聞き手の想像力によって話を理解し、その映像を思い浮かべ、時に笑い時に考えさせられるものである。なぜ落語家さんは人を引き付けることができるのだろうか?

それは話し方である。落語家最大の武器だ。

今回のトリは五街道雲助さんで「幾代餅」という話だった。

私は初めて聞く話だった。雲助さんの話し方は聞きての想像力を存分に発揮させた。例えば、雲助さんがただ上を向いて「三月、三月」というセリフを言っていたのだが、私にはせいぞうの頭に血が昇ったような表情を思い浮かべられた。他にも、「餅を忘れてきちまった」というセリフにはどれだけ幾代太夫が美人だったのかを聞き手に感じさせるセリフである。

このように聞き手の想像力をかき立てるようなセリフの表現が豊かで、声色に強弱があることによって、聞き手は落語に、のめりこむのである。達士鳴動の会の方々の落語はどれも続きが聞きたくなるような話し方で飽きないように会場の雰囲気を考えたり時代の流行を交えたりしていた。

私は学校で夏休みのレポートをクラスの代表として発表する機会をいただいたのだが、クラスの中で発表した時よりも上手く発表できなかった。一方的に話してしまって早口になってしまい、間を作れなかった。見られていることを強く意識して緊張してしまったからだ。

人に聞いてもらうには人を引き付けなくてはならない。今回、相手を引き付けるための表現や声色の強弱などを学んだが、それができるには緊張しないことが大前提だ。

落語家の方はなぜ緊張をしないのか、それは話に入る前の枕話の話術だ。落語家は枕話を使い、自分の話しやすい世界を作るのだ。

これからも発表することがあると思うが、今回のジュニア特派員を経験して発見できたことを生かしていきたいと思う。

(写真:横田敦史)

************************************************

池尻くんは自分が感じた色々な気持ちを分かりやすく書いてくれました。

話し方にも発見があったとのことで

学校での発表の場でも生かせるといいですね。

スタッフによるレビューはこちらから

![]() 最新の書き込み

最新の書き込み

【こがねいジュニア特派員レポート vol.17】

こがねいガラ・コンサート2025

【こがねいジュニア特派員レポート vol.16】

こがねいガラ・コンサート2025

【こがねいジュニア特派員レポート vol.15】

こがねいガラ・コンサート2025

【こがねいジュニア特派員レポート vol.14】

Center line art festival Tokyo 2025 《共催》

【こがねいジュニア特派員レポート vol.13】

第25回 こがねい落語特選 <納涼>風鈴にソーダ水の会

【こがねいジュニア特派員レポート vol.12】 夏休み木工チャレンジ2025《共催》

【こがねいジュニア特派員レポート vol.11】 夏休み木工チャレンジ2025《共催》

【こがねいジュニア特派員レポート vol.10】 夏休み木工チャレンジ2025《共催》

![]() 月別アーカイブ

月別アーカイブ

|

|

|

|

|

〒184-0004

東京都小金井市本町6-14-45 TEL: 042-380-8077 FAX: 042-380-8078 開館時間: 9:00 ~ 22:00 受付時間: 9:00 ~ 19:00 休館日: 毎月第2火曜日および第3火曜日(祝日の場合はその直後の平日) / 年末年始 / 保守点検日 |

|

|

【こがねいジュニア特派員 イベントレポート vol.25】 こがねい落語特選 新春 達士鳴動の会 |

23. 02. 07 |

今年度も当館では、市内の小中学生が鑑賞レポートを書いて発信する「こがねいジュニア特派員」企画を継続!

ぜひご覧ください。(原文のまま、書き起こしています。)

************************************************

小金井市立小金井第二中学校 1年 池尻淳史

今回は二回目となる落語の公演「新春達士鳴動の会」を見せていただいた。

一回目に見せていただいたのは若手の落語家さんの公演だった。今回の公演は落語界のベテランの方であり、たくさん笑わせてくださるのかなと期待していた。

しかし、実際に今回の公演を聞き、その内容は理解が難しいものばかりであった。また、私は初めて浪曲を知った。「男はつらいよ」の話だったが、寅さんも柴又も何一つ知らなかったので、会場の笑いについていけなかった。私は阿波おどりを踊っているので三味線といえば阿波おどりのぞめきのイメージしかなかった。三味線が話を盛り上げることに驚いた。

落語というのは一人で何人もの人を演じ分け、聞き手の想像力によって話を理解し、その映像を思い浮かべ、時に笑い時に考えさせられるものである。なぜ落語家さんは人を引き付けることができるのだろうか?

それは話し方である。落語家最大の武器だ。

今回のトリは五街道雲助さんで「幾代餅」という話だった。

私は初めて聞く話だった。雲助さんの話し方は聞きての想像力を存分に発揮させた。例えば、雲助さんがただ上を向いて「三月、三月」というセリフを言っていたのだが、私にはせいぞうの頭に血が昇ったような表情を思い浮かべられた。他にも、「餅を忘れてきちまった」というセリフにはどれだけ幾代太夫が美人だったのかを聞き手に感じさせるセリフである。

このように聞き手の想像力をかき立てるようなセリフの表現が豊かで、声色に強弱があることによって、聞き手は落語に、のめりこむのである。達士鳴動の会の方々の落語はどれも続きが聞きたくなるような話し方で飽きないように会場の雰囲気を考えたり時代の流行を交えたりしていた。

私は学校で夏休みのレポートをクラスの代表として発表する機会をいただいたのだが、クラスの中で発表した時よりも上手く発表できなかった。一方的に話してしまって早口になってしまい、間を作れなかった。見られていることを強く意識して緊張してしまったからだ。

人に聞いてもらうには人を引き付けなくてはならない。今回、相手を引き付けるための表現や声色の強弱などを学んだが、それができるには緊張しないことが大前提だ。

落語家の方はなぜ緊張をしないのか、それは話に入る前の枕話の話術だ。落語家は枕話を使い、自分の話しやすい世界を作るのだ。

これからも発表することがあると思うが、今回のジュニア特派員を経験して発見できたことを生かしていきたいと思う。

(写真:横田敦史)

************************************************

池尻くんは自分が感じた色々な気持ちを分かりやすく書いてくれました。

話し方にも発見があったとのことで

学校での発表の場でも生かせるといいですね。

スタッフによるレビューはこちらから